Déserteuse et après ?

En mai 2022, avec quelques ami·es de ma promotion d’école d’ingénieur AgroParisTech nous prononçons un discours lors de la remise des diplômes. Nous y dénonçons les jobs destructeurs du vivant auxquels nous prédestine cette école. Nous appelons nos camarades à refuser ces boulots pour trouver d’autres voies. La vidéo de notre « appel à déserter » cumule plusieurs millions de vues en quelques semaines. Depuis, nous empruntons chacun·es des voies différentes mais en lien avec la paysannerie et des luttes contre des projets d’accaparement des terres.

Au moment de la diffusion de la vidéo du discours, je travaille encore dans un laboratoire de recherche, sur l’analyse de politiques de préservation du milieu marin. Passer 35 heures par semaine derrière un ordinateur, remplir des tableurs et écrire des rapports de plusieurs centaines de pages, c’est mon quotidien. Je me sens déconnectée, bien loin des réels enjeux écologiques. Depuis mon bureau, je regarde souvent par la fenêtre. L’envie de mettre les mains dans la terre et de découvrir le monde paysan est de plus en plus forte.

Quatre années plus tôt, je quitte la ville rose, direction le campus d’AgroParisTech à quelques kilomètres de Versailles. J’entre dans cette école avec l’envie d’étudier les questions de préservation des milieux naturels. Dès notre arrivée, nous avons le droit à un discours de bienvenue de la part du directeur de l’école. « Vous êtes l’élite de la nation, vous avez travaillé dur pour arriver ici » déclare-t-il fièrement. Dans ce château, où nous allons passer notre prochaine année, l’ambiance méritocratique est assumée. Derrière ces paroles se cache en réalité un système individualiste qui nous met en compétition les un·es avec les autres. Nous sommes conditionné·es pour des postes de cadre, dits « supérieurs », où nous devrons avoir une posture de dirigeant·es par rapport à des technicien·nes et ouvrièr·es. Les premiers cours sur la production animale ou les analyses statistiques ne me passionnent pas vraiment. Nous abordons les problématiques agricoles avec une vision techno-solutionniste. On nous apprend à croire que seul le développement de nouvelles technologies permet de résoudre les problèmes.

Lors d’un cours intitulé « Sélection et reproduction des animaux domestiques », nous abordons ce sujet à partir de données génétiques. Aucun enjeu social, culturel ou éthique n’est évoqué. Heureusement, je trouve alors du réconfort dans des associations au sein de l’école qui abordent des sujets qui m’intéressent davantage (écologie, alimentation durable et circuits courts) et qui me permettent de créer une dynamique collective avec mes camarades. En avril 2018, nous organisons ensemble une manifestation contre le déménagement de l’école qui doit avoir lui à Saclay en 2021. Nous considérons que ce projet est un ravage écologique puisqu’il nécessite l’artificialisation de terres agricoles. Malgré notre mobilisation, le conseil d’administration vote en faveur du déménagement quelques semaines plus tard.

La désillusion vis-à-vis de cette école est progressive. Les cours prétendent défendre « toutes » les agricultures alors que bien souvent c’est le modèle conventionnel qui est mis en avant, sans questionner ses impacts. Seule bouffée d’air de cette première année : le stage d’un mois que je fait chez des maraîchers. Première et dernière fois de notre cursus que nous rencontrons et travaillons avec des agriculteur·ices.

La découverte du quotidien paysan

Septembre 2022, mon contrat salarié prend fin. Je troque mon appartement pour une vie nomade. Pour quelques semaines ou quelques mois, rien n’est fixé. Première étape, je m’inscris sur le site Wwoof France (1). Rapidement, je trouve une ferme qui veut bien m’accueillir dans le Finistère. Toutes les trois semaines environ, je pose mes valises dans un nouveau lieu. Productrice de plantes aromatiques et médicinales, éleveur de chèvres, maraîchè·res, producteur de champignons, paysan·nes boulangèr·es, safranièr·es, les rencontres sont variées. J’apprends désormais à cultiver, prendre soin des animaux, me soigner avec les plantes, construire et travailler le bois. Les surfaces cultivées sont petites, généralement moins de dix hectares, les troupeaux de petite taille mais le soin qui leur est accordé est énorme. Tous les matins, je me réveille dans une caravane au milieu des champs, le visage encore frais de la nuit passée. Le chant des oiseaux au réveil, les premiers rayons de soleil qui réchauffent ma peau, le bruit de la pluie au-dessus de nos têtes lorsque nous travaillons dans les serres, l’odeur des fleurs au printemps. Au-delà du sens que je trouve au quotidien, c’est une réelle reconnexion à mes propres sens. Ce constat peut paraître cliché mais lorsque j’en parle avec les paysan·nes, ils et elles me disent que cette connexion au vivant est motrice et les anime au quotidien également.

Les paysan·nes me partagent aussi les nombreuses difficultés rencontrées : accès au foncier difficile, prêts refusés, complexités administratives, tensions avec le voisinage, conflits humains au sein de la ferme. La situation se complique lorsque ce sont des femmes qui s’installent. Aline, une productrice de petits fruits et éleveuse de poules pondeuses dans les Landes, me raconte ses débuts. Le récurrent « il est où le patron ? » (2) lancé par les visiteurs et les regards étonnés lorsque celle-ci conduit le tracteur ajoute un niveau de pression supplémentaire. Elle doit redoubler d’efforts quotidiennement. Dans les fermes où l’installation s’est faite en couple, je m’aperçois aussi que la répartition des tâches reste très genrée. Les femmes s’occupent davantage des questions administratives et les hommes conduisent bien plus souvent les tracteurs. Sans oublier que les femmes gagnent en moyenne 29 % de moins que les hommes dans le milieu agricole et que les femmes d’exploitants sont nombreuses à ne pas avoir de statut (3). Devenir et être paysan·ne demande donc beaucoup d’investissements personnels, et pourtant beaucoup ont du mal à s’en sortir économiquement. J’ai rencontré un couple qui, après six années d’installation, dépendait encore du RSA malgré des semaines de plus de 80 heures chacun·e sur la ferme. Il et elle m’expliquent que ces heures dépassent le cadre exclusivement professionnel, et qu’être paysan·ne ce n’est pas un métier mais un mode de vie quotidien. Ces expériences me permettent de nuancer mon enthousiasme et d’appréhender les réalités de la vie paysanne. Mais d’un autre côté, cela renforce ma conviction de vouloir m’installer comme paysanne d’ici quelques années.

Une dépossession des savoirs paysans

Je sillonne désormais les collines du Pays basque. J’ai posé mes valises pour trois semaines à la ferme Jauberria, aux portes de Saint-Palais. Ici, Amandine et Aymar font du maraîchage depuis sept ans. Dès le début de leur installation, il et elle ont pratiqué la traction animale avec leurs ânes, Ginkgo et Pompidou. Aujourd’hui, Aymar est allé chercher son compagnon de travail dans le pré. L’animal est d’abord réticent. Puis, guidé par Aymar, il s’élance sur les 40 mètres de la parcelle pour monter les billons, ces petites buttes entre lesquelles seront plantées les pommes de terre. Je suis impressionnée par la rapidité et la précision du travail qu’ils effectuent. Je passe aussi de nombreuses heures à semer des graines avec Amandine. Elle me parle du groupe de travail, auquel elle participe avec d’autres agriculteur.ices du Pays basque, sur la reproduction et l’échange de semences paysannes au niveau local. À terme, leur objectif est d’arriver à produire l’ensemble de leurs graines pour préserver des variétés anciennes et ne plus dépendre de semenciers.

Bien évidemment, jamais à AgroParisTech nous n’avons parlé de la traction animale ou de la reproduction des semences paysannes. Au contraire, nous avions le droit à la promotion des innovations agro-technologiques. Drones pour pulvériser des pesticides en quantité ultra-précises, caméras pour observer les parcelles, salles de traite automatisées, semences enrobées de pesticides. Des technologies développées par des ingénieur·es qui dépossèdent les paysan·nes de leurs outils de travail, de leur ferme, de leurs savoir-faire et de leur autonomie et les rendent dépendantes de cette agro-industrie. L’enquête menée par Lola Keraron, pour la revue Silence, au sein de l’école privée Hectar, dépeint les innovations expérimentées sur ce campus : « Les vaches disposent d’un collier connecté à un capteur qui, grâce à l’intelligence artificielle, permet de surveiller le vêlage, la reproduction et la nutrition des bovins, et d’accéder à ces données en temps réel sur son smartphone ou sur un site internet » (4). Cela me révolte de savoir que face à l’agriculture paysanne et à celles et ceux qui la défendent, cette agro-industrie ultra-compétitive ne cesse de s’étendre. Elle ravage les milieux naturels, prive les habitant·es des ressources en eau, pollue les sols et cause des effets néfastes sur les vivants. Avec mon diplôme, j’aurais pu contribuer à ce modèle agricole en travaillant pour Bayer-Monsanto, Danone ou le Crédit Agricole. C’étaient ces groupes privés qui venaient nous recruter à AgroParisTech. Leur présence prenait différentes formes tout au long du cursus : interventions lors de cours, présentations des entreprises lors de soirées organisées dans l’école, financement de masters spécialisés, présence au sein du conseil d’administration. Je me souviens encore de l’intervention du responsable communication de Bayer-Monsanto, lors d’un cours sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il nous avait affirmé que son entreprise « jouait un rôle majeur pour nourrir l’humanité ».

Cette langue de bois, nous l’avions décelé dès l’école, nous n’avons pas attendu d’avoir les mains dans la terre pour nous rendre compte de l’absurdité du modèle qu’on nous proposait. Quelques années plus tard, nous répliquons collectivement à ces dirigeants de l’agro-industrie : « Jeunes diplômé·es, nous étions parti·es pour des carrières promettant confort et privilèges, en échange de notre loyauté à la classe bourgeoise dominante. Nous avons déserté, car nous refusons ce rôle de complice. Nous désertons les rangs privilégiés d’une guerre menée par le monde marchand contre le vivant. Nous désertons le carriérisme, et les vaines tentatives de verdir le monstre depuis son intérieur. Nous désertons le culte de la technologie, et les fausses solutions promises par l’industrie pour combattre ses propres fléaux » (5). Parmi mes camarades, plusieurs s’installent en collectif pour faire du maraîchage dans le Tarn ou élever des brebis en Corrèze. Certain·es ont rejoint des mouvements contre des projets qui s’accaparent les terres et ravagent les écosystèmes, comme la lutte contre les méga-bassines dans les Deux Sèvres. D’autres, n’ont pas encore de projet bien déterminé, mais ils et elles expérimentent et continuent à se former avec des paysan·nes et artisan·es. De mon côté, depuis peu et comme un pied de nez à AgroParisTech, je défends à présent l’agriculture paysanne en tant qu’ animatrice à la Confédération paysanne !

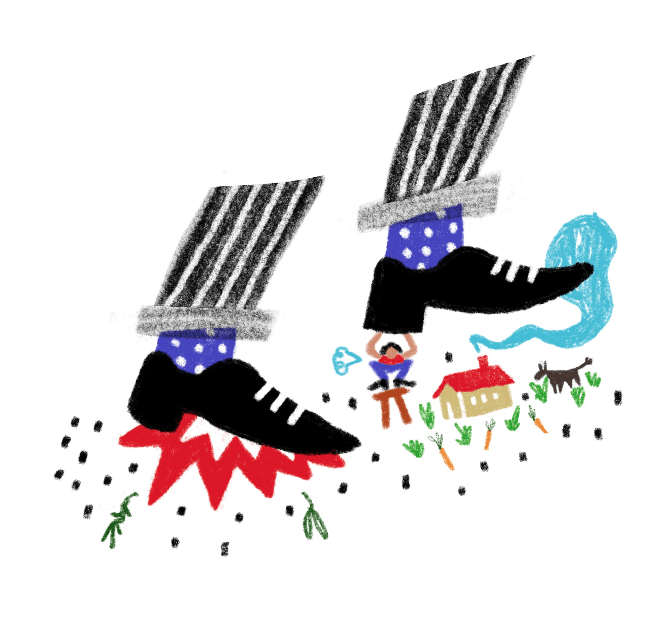

Texte : Delphine / Illustration : Léa Curtis

1 : World-Wide Opportunities on Organic Farm est un réseau mondial de fermes biologiques.

2 : Pour aller plus loin sur ce sujet, voir la bande dessinée « Il est où le patron ? – Chroniques de paysannes », Maud Benezit et les paysannes en polaire, 2021.

3 : « Agriculture : les inégalités sont dans le pré », OxfamFrance, 01/03/2023.

4 : « Hectar, vers une agriculture 4.0 ? », Revue Silence, n°519, 03/2023.

5 : Extrait de la tribune collective dans l’Obs, 25/04/23.