« Pourquoi êtes-vous toujours aussi énervé ? »

La réforme du RSA et la centralisation de l’administration dans « France Travail » n’augure rien de bon pour les millions de précaires de ce pays, entre mise sous pression, obligation de postuler à des jobs merdiques et menace permanente de suppression des allocs. Nous avons recueilli le témoignage de D., sans emploi mais très occupé, qui nous livre son ressenti sur le nouveau protocole de suivi intensif.

Début juillet, mon nom a figuré sur la liste fournie par le Conseil Général de l’Aveyron au Pôle Emploi de Decazeville, pour expérimenter un nouveau dispositif de suivi des allocataires du RSA. « Avez-vous déjà entendu parler de France travail ? » me demande ma conseillère lors du premier rendez-vous. À part le nom, je n’avais pas eu d’informations sur la réforme administrative en cours réunissant l’ensemble des services s’adressant aux personnes sans emploi. Mais le conditionnement du RSA à du travail gratuit m’était déjà parvenu aux oreilles. Elle tente de me rassurer en me décrivant un suivi intensif, avec un entretien tous les quinze jours, au cours duquel je devrai rendre compte de vingt heures hebdomadaires de « recherche active d’emploi ». Rien que ça ! Au bout de trois mois, un bilan de ma situation sera transmis au Conseil départemental, qui pourra « décider de suspendre le paiement de cette allocation » si on estime que je n’en fais pas assez. Cette épée de Damoclès conclut chaque convocation du Pôle Emploi. Or ma conseillère n’a jamais pu me fournir ni cadre précis ni document qui expliciterait concrètement la notion de « recherche active d’emploi ». En Aveyron, ce sont le Bassin de Decazeville, où j’habite, et le Villefranchois qui ont été retenus pour tester le dispositif, certainement pour leur taux de chômage particulièrement élevé.

Je suis au RSA depuis plus de dix ans, j’en ai fait la demande dès que j’ai pu à mes 25 ans. Je fais partie de ces gens qui ont pu choisir de composer avec les 500 balles (532 euros actuellement) versés par le département via la CAF, au titre d’un minimum inconditionnel contre la pauvreté. C’est ce caractère inconditionnel qui est aujourd’hui visé.

« Vivre au RSA » est une situation assez courante dans mon entourage, mais très minoritaire au sein de l’ensemble des allocataires pour qui ce revenu permet de garder tout juste la tête hors de l’eau. Je bénéficie d’un privilège de classe socio-économique : deux parents ingénieurs, famille de quatre enfants, je ne suis pas un aristo mais le soutien moral et l’existence d’un héritage me placent dans la catégorie des gens qui « ont le choix ». Sans me reposer pour autant sur les ressources familiales, je me suis épanoui dans des projets collectifs, culturels, politiques, formels ou informels, mais qui ne payent pas. Vivre avec des ressources limitées m’a poussé à développer des pratiques d’autoproduction et de mutualisation sur des espaces collectifs, ainsi qu’à faire quelques entorses à la légalité. S’organiser à plusieurs sur un lieu partagé comme se rendre autonome dans de nombreux champs de la vie quotidienne nécessite du temps, et je n’ai jamais voulu réduire cette partie de ma vie et m’astreindre à un job alimentaire en continu, alors le RSA complète bien l’équation.

Aujourd’hui je perçois la fin de l’âge d’or où il suffisait de balader les conseiller·ères une fois tous les six mois pour continuer à percevoir le RSA. À l’aise à l’oral, j’arrivais à dire ce qu’ils et elles voulaient entendre. Tantôt je montais un projet associatif, tantôt je devenais autoentrepreneur, puis je recherchais dans l’aide viticole, les projets ne manquaient pas. Mais aujourd’hui, sortir un « bobard inspiré de faits réels » tous les quinze jours c’est beaucoup plus compliqué. Alors début juillet je pose cartes sur table : « Je n’ai pas le temps de travailler ». Nous échangeons une heure et demie sur mes choix personnels. Elle m’écoute attentivement, et m’assure qu’elle n’est pas là pour fliquer les gens, mais pour les aider. Peut-être, mais pour m’aider il faudrait qu’elle trouve les mots qui rentrent dans les cases pour me permettre de poursuivre mon parcours. Or cette action complice, elle refuse de la faire, ou n’en est pas capable. Elle reprend à la fin de mon long exposé : « Et donc je mets quoi moi dans votre dossier, parce que j’ai des comptes à rendre sur votre situation ? ». En effet, si je ne me réinsère pas dans le droit chemin, si ma situation ne satisfait pas les cases de son logiciel, elle aussi sera mise en difficulté. Nous sommes deux prolos face à face, dans l’obligation de nous raconter des histoires pour satisfaire les ordres des supérieurs.

Deux semaines plus tard, elle me rappelle comme prévu, mais avec une demi–heure de retard par rapport à l’horaire inscrit en gras sur la convocation. J’avais décalé exprès une réunion de mon lieu de vie collectif. Alors je réponds, très en colère de ne pas être considéré dans mes contraintes. Sans lui laisser le temps d’en placer une, j’explose en lui reprochant son retard, et en lui signifiant que je n’ai pas que ça à faire et que, comme prévu, je n’ai rien à raconter de plus qu’il y a quinze jours. Elle me fait remarquer que sur le courrier il est inscrit « vers 14h30 ». Mais si moi, je me pointe avec une demi–heure de retard à un rendez-vous, c’est la possible radiation et la suppression des allocs. Lors de l’entretien suivant, elle s’étonne même : « Pourquoi êtes-vous toujours aussi énervé, vous vous sentez sous pression ? » Oui je me sens acculé, car dans la balance, il y a mon équilibre de vie, les activités que je mène, ce dans quoi je m’investis. Et tout peut voler en éclats à cause de sa simple évaluation personnelle.

À la suite des deux premiers entretiens, je pose tous mes congés autorisés : 35 jours de répit pour penser la suite. Puis, la saison des vendanges arrive et je me cache dans les vignes avec de vrais contrats saisonniers qui me tiennent loin de ces échanges fragilisants. Mais deux semaines après la dernière grappe coupée, les courriers menaçants reviennent, le téléphone sonne, et je n’ai rien de plus à dire. « Vous avez démarché pour retrouver des chantiers ? Avez-vous pensé à faire des cartes de visite ? » ; « Combien d’heures je mets pour vos devis ? » ; « Les rendez-vous chez la psy ça compte aussi ! » Les mêmes discussions tous les quinze jours, et comme aucun papier ne m’est demandé pour justifier ces heures de « recherche active d’emploi », il est possible de rejouer la même scène à chaque fois. Mais la charge mentale est conséquente et j’atteins mes limites. Alors je choisis une énième esquive : le contrat aidé. Encore une fois, je mobilise mon aisance avec sl’écriture et la paperasse pour créer un emploi au sein d’une association, financé à 80 % par ce même département. Je leur coûterai plus cher au final, mais j’aurai quitté les statistiques des « non-actifs » pour participer au mirage du plein emploi.

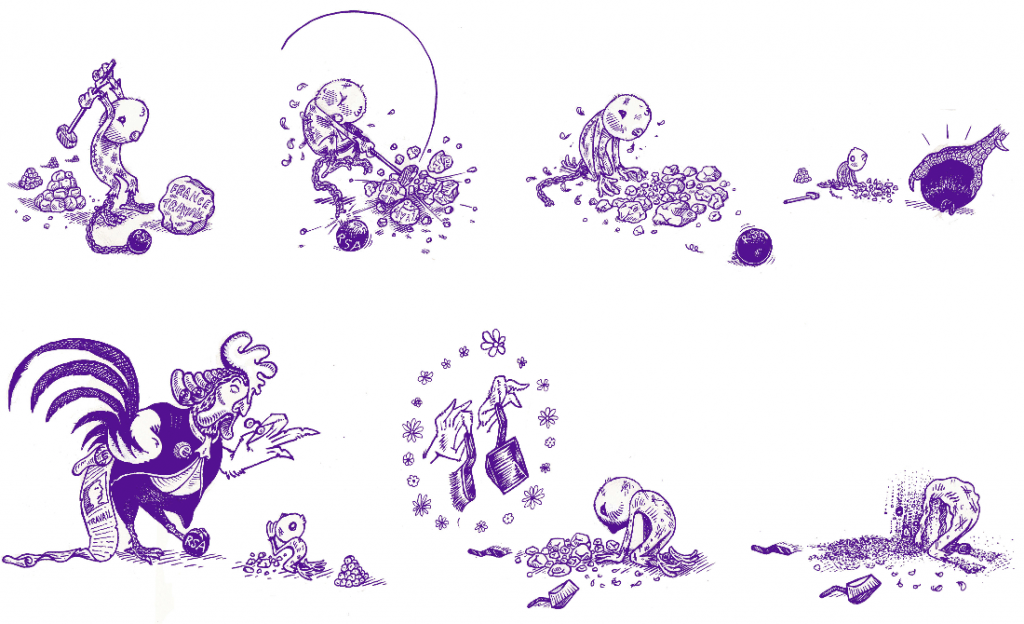

Texte : D / Illustration : Triton