Les fusillés « pour l’exemple » de 14-18 : morts par la France

Sur le front, la barbarie du commandement militaire a envoyé des centaines de soldats au peloton d’exécution. Une histoire trop longtemps méconnue, qui appartient à la longue liste de ces crimes qui jalonnent l’histoire de la « République française », et qui sont sciemment laissés sous le tapis.

Une répression extrajudiciaire difficile à quantifier

Les chiffres n’incluent pas un certain nombre d’exécutions sommaires, directement perpétrées au front, sans jugement préalable, sur simple ordre d’un supérieur. Nous ne connaîtrons probablement jamais leur nombre total mais, et à ce jour, seuls 72 sont avérées par le ministère des armées, chiffre qui paraît légèrement douteux… C’est sans compter les « moyens d’exécutions indirectes », comme l’envoi systématique en 1ère ligne, dans le no man’s land sous la menace, ou la mise en danger systématique. La plupart de ces exécutions ne sont connues que grâce aux récits de soldats ayant assisté ou participé à de tels actes et qui les relatent dans leurs carnets de guerre : « J’ai tué de ma main 12 fuyards, écrit le général Blanc, et ces exemples n’ont point suffi à faire cesser l’abandon du champ de bataille.» Dans les « Mémoires d’un troupier », Honoré Coudray commente le geste de son commandant qui a abattu un homme : « Le taré P…. a trouvé un moyen rapide de suppléer au conseil de guerre… aucun interrogatoire, aucune enquête. » Pour masquer leur crime, les officiers ont souvent inscrit la victime dans la liste des tués à l’ennemi mais il reste, dans les archives de l’armée, quelques très rares preuves écrites. On peut ainsi lire sur la fiche de décès du soldat Augustin Bacalou : « Tué d’une balle par un officier auquel il refusait l’obéissance ». Deux autres fiches de décès osent également mentionner ce genre de mort : Fernand Ferrand, cultivateur à Scorbé-Clairvaux (Vienne), « menaçant avec une baïonnette un sergent a été tué par celui-ci » en 1916. Il avait 36 ans. Et Emile Meynié, de Saint-Angel en Corrèze, « déserteur tué par les gardes de la section » en 1917. Il avait 22 ans.

La fiche de décès d’Emile Péré, de Tarbes, est plus pudique et porte « incident de discipline » : il a été tué d’un coup de pistolet par un lieutenant peu après qu’il est sorti éméché d’un cabaret, pour avoir tenté de se porter au secours de son camarade, aussi saoul que lui, et que son supérieur avait commencé à ligoter.

Des ordres écrits de permission de tuer ont été retrouvés, comme celui du général commandant la 152ème DI : « En cas de résistance, il y aura lieu de forcer l’obéissance de cet homme […]. Le maréchal des logis Dartois ne devra pas hésiter à brûler la cervelle du soldat Hurtault Raoul s’il refuse de marcher. » Et, effectivement, le 26 mai 1915, le maréchal en question abbat Raoul Hurtault de six balles dans la tête, en présence d’une dizaine de témoins. Sa fiche de décès le dit « tué à l’ennemi ».

Une lettre écrite par le général Pétain assume aussi pleinement l’ordre d’exécution du soldat Henri Bourgund, fusillé sans jugement préalable, le 8 novembre 1914, à Sainte-Catherine (Pas de Calais).

Une note du général Boutegourd justifie aussi l’exécution de sept hommes ayant fui à la suite de quelques coups de canon qu’il jugeait avoir été « inoffensifs » (!). C’est même une dépêche télégraphique du général Joffre qui s’adresse ainsi, le 4 septembre 1914, à ses subordonnés et incite à la rigueur dans l’exécution des sentences : « Vous autorise prendre toute mesure que vous jugerez nécessaires pour maintien ordre et discipline ; je couvre entièrement ces mesures » et une note du général de Castelnau, commandant la 2ème armée, qui, le 10 octobre 1914, prescrit la conduite à tenir face aux troupes qui se débandent : « … il est du devoir absolu de tout gradé de ramener énergiquement au feu tout homme qui tente de s’enfuir et en faisant même usage de ses armes, sans aucune hésitation. »

Dès 1914, pour l’exemple

C’est au début de la guerre que la sévérité de la justice militaire s’exerce le plus : les deux tiers des fusillés le sont de septembre 1914 à octobre 1915 : 421 exécutions capitales en tout, soit plus de 60% de l’ensemble. Le seul mois d’octobre 1914 concentre environ 10% de l’ensemble des exécutions prononcées au cours de la guerre. Si des soldats ont été condamnés à mort et exécutés par leur propre armée, dans les premiers mois du conflit, et même dès les premiers jours, leur culpabilité, réelle ou non, n’est pas seule en cause, c’est « pour l’exemple » qu’on les fusille et c’est pourquoi l’exécution a lieu devant les troupes rassemblées pour l’occasion, qu’on fait défiler les régiments entiers devant les cadavres et qu’on lit la sentence de mort à toutes les unités à trois appels successifs. Cette pratique de la terreur en vue du maintien de l’obéissance des troupes a été prouvée par des écrits et revendiquée par l’armée. Le général Sarrail, commandant de la 3ème armée, écrit ainsi au général Durand qui parle de l’épuisement de ses hommes : « Pas de si, pas de mais, vous attaquerez. Pas de repli, tenir jusqu’au dernier. Faites des exemples ! ». L’avis d’un commissaire-rapporteur (l’équivalent du procureur) justifiant le refus de la clémence est particulièrement éclairant : « En temps de guerre, dans l’application de la peine, il faut envisager le point de vue de l’exemplarité comme infiniment supérieur au point de vue du châtiment. Il s’agit moins de punir un coupable que d’empêcher par la sévérité de la répression la contagion du mal. » C’est ainsi que le Conseil de guerre refuse de surseoir à l’exécution du soldat Jean Brunet, du Puy-de-Dôme, malgré le recours en grâce qu’il avait obtenu, pour qu’il serve d’exemple aux autres !

Quand on lit les carnets des soldats ou leurs lettres, on apprend que cette notion d’exemple est illusoire, que la majorité n’adhère pas à l’exaltation du courage et de l’héroïsme qu’on veut leur imposer et qu’ils ne sont pas persuadés de la culpabilité des fusillés et de la nécessité de tuer leurs camarades. Ainsi, le soldat Marcel Garrigues, électricien du Lot-et-Garonne, tué au combat le 12 décembre 1915, évoque, dans une lettre du 31 juillet 1915 à sa femme, l’exécution de Firmin Durand, mineur à Carmaux (Tarn), à laquelle son régiment a été forcé d’assister : « Je vais te raconter en quelques mots à la scène que nous avons assisté. […] Si je m’étais attendu à ça, je me serais fait porter malade, j’aurais eu 8 jours de prison mais, au moins, je n’aurais pas assisté à un assassinat. […] C’était pour fusiller un pauvre malheureux qui, dans un moment de folie, a quitté la tranchée et a refusé d’y revenir. […] Puis à vous pauvres on vous dit que le moral est excellent mais on ne vous dit pas que chaque jour et presque dans chaque division il y en a plus de vingt qui passent le conseil de guerre ».

Un cadre juridique d’exception : les cours martiales

Cette répression n’a été possible que parce que la justice militaire était devenue une justice d’exception. Dès le début du conflit, l’autorité civile a abandonné entre les mains des militaires les pouvoirs de maintien de l’ordre : dès septembre 1914, les conseils de guerre aux armées, cadre juridique pourtant particulièrement répressif et attentatoire aux droits des prévenus, sont jugés insuffisants. Généralement composés seulement de trois officiers, les nouveaux « Conseils de guerre spéciaux » jugent dans la précipitation, sans instruction préalable (« L’instruction pourra être aussi sommaire qu’on le jugera convenable… », Code de justice militaire), et avec une extrême sévérité, tandis que les droits de la défense sont bafoués. La sentence est applicable dans les vingt-quatre heures et on a aboli toute possibilité de révision et de recours en grâce auprès du président de la République. Enfin, on ne traîne pas : l’exécution a lieu le plus souvent le jour même ou dès le lendemain du jugement. Cette « justice » permet aux états-majors de disposer d’un outil d’une férocité exemplaire qui conduit à des centaines de mises à mort expéditives et suscitent de nombreuses protestations. Ce qui a facilité le grand nombre d’exécutions n’a donc pas été le nombre de coupables, de crimes, mais la nature de la justice : à partir de novembre 1915, les exécutions chutent pour devenir quasi nulles en janvier 1916. En effet, les conseils de guerre spéciaux ne sont alors presque plus utilisés par crainte des erreurs judiciaires.

Dès février 1916, on assiste à une reprise des exécutions capitales. L’extrême dureté des combats à Verdun et sur le front de Somme entraîne des réticences de la part des troupes d’où une plus grande répression des conseils de guerre : près de 400 condamnations à mort ont ainsi été prononcées en 1916 mais le nombre des exécutions est nettement moins important parce que la justice militaire d’exception n’est plus en place grâce à la loi du 27 avril 1916. Cette loi, votée suite aux scandales révélés par la presse et les associations supprime les conseils de guerre spéciaux, rétablit certains droits des prévenus, notamment les circonstances atténuantes, le droit de grâce, autorise les recours en révision et permet donc d’atténuer et de contrôler l’arbitraire militaire. « Seulement » 125 des 400 condamnés de 1916 ont été exécutés : la moitié des condamnés ont bénéficié du droit de grâce et environ 16% ont vu leur jugement cassé pour vice de forme.

En juin et juillet 1917, la justice militaire d’exception est rétablie à la demande du Général Pétain pour réprimer les mutineries du printemps 1917 mais, selon une estimation récente, seulement 34 parmi les 40 000 à 80 000 mutins ont été fusillés, preuve que le nombre d’exécutions n’est pas en rapport avec le nombre de coupables.

L’année 1918 connaît moins d’exécutions capitales (14) car les tribunaux militaires, craignant les erreurs judiciaires et les mouvements de protestation, se montrent plus cléments. L’interdiction du rétablissement des cours martiales est définitivement inscrite en France dans le code de justice militaire en 1928.

Histoires de fusillés

Il n’est pas question de punir tous ceux qui fautent. On désigne donc arbitrairement celui ou ceux qui seront châtiés, ce qui permet, par la même occasion, de se débarrasser des « grandes gueules ». Un grand nombre des motifs officiels de condamnation à mort ne sont que des prétextes. Les faits reprochés sont souvent insignifiants et, surtout, ne méritaient pas la mort, même en temps de guerre. En évoquant ces morceaux d’histoire de ces jeunes hommes exécutés provenant du Sud-ouest, nos gorges se serrent.

Ce qui conduisit plus de la moitié des soldats au peloton d’exécution fut l’abandon de poste en présence de l’ennemi. Il pouvait arriver que les soldats s’absentent volontairement, par peur ou refus de mourir, mais le plus grand nombre des condamnés l’ont été pour s’être égarés et avoir manqué un appel ou être arrivés en retard. En fait, ils subissaient les conséquences des combats : replis stratégiques, démantèlement de leur unité suite à un bombardement, blessure amenant une évacuation vers l’arrière ou la recherche du poste de secours, sans oublier le choc traumatique faisant perdre la raison et l’orientation… Le conseil de guerre refusait systématiquement de croire à la bonne foi des soldats, quand bien même la plupart étaient revenus. En effet, l’article 213 du code de justice militaire stipulait que « les juges ne doivent pas se préoccuper de rechercher si le coupable avait ou non l’intention de revenir ».

C’est ainsi que Joseph Eymonet, maçon à Villeneuve-lès-Avignon, a expliqué s’être égaré dans la pagaille de la retraite qui suit la bataille de Dieuze (20 août 1914). Le fait est vraisemblable car il a eu lieu de nuit, dans une forêt inconnue, et le soldat a rejoint son régiment de lui-même, à temps pour repartir à l’assaut, mais on lui reproche d’avoir donné « le plus mauvais exemple de lâcheté devant l’ennemi » et, le 1er septembre 1914, il est condamné à mort et fusillé le lendemain. Il avait 23 ans.

Félix Vayssié, cultivateur à Boussac (Lot), après avoir transporté, sur ordre, un blessé au poste de secours, ne retrouve pas sa compagnie au retour. Entre temps, celle-ci a, en effet, effectué plusieurs déplacements successifs. Il parcourt alors de très nombreux kilomètres dans tous les sens pour rejoindre enfin sa compagnie deux jours plus tard, et monte alors à l’assaut avec ses compagnons. Alors même qu’il n’a pas cherché à s’enfuir et est revenu dès que possible, que son supérieur témoigne qu’il ne croyait pas que Félix ait voulu s’échapper et se soustraire à son devoir, on reproche à celui-ci « des démarches insuffisantes » : il est fusillé le 8 octobre 1915. Il avait 35 ans.

Camille Chemin, cultivateur à Grézac, père de cinq enfants, et Edouard Pillet de Breuillet (tous les deux en Charente-maritime) sont fusillés en 1915 à la demande du général Bonnier, pour un pseudo-abandon de poste, un mois après les faits. Ils n’étaient pas montés à l’assaut avec leurs camarades car ils gardaient les sacs, sur ordre du capitaine, ordre destiné à alléger d’une trentaine de kilos chaque homme de la compagnie qui s’apprêtait à monter à l’assaut des lignes allemandes. La plupart des hommes qui assistèrent au triste spectacle de leur exécution en furent profondément bouleversés, au point que le colonel accéléra le déroulement de l’exécution.

Emmanuel Pairault de Loudun (Vienne) est un soldat qui n’hésite pas à se porter volontaire pour les missions dangereuses mais, lors d’une attaque, en 1915, il est sévèrement commotionné par le souffle de l’explosion d’un obus et perd connaissance. En état de choc, il mettra trois jours avant de pouvoir rejoindre son unité à l’arrière. Il est condamné à mort pour « avoir volontairement tenté de fuir les combats ». Il avait 23 ans.

Pierre Etcheverry, cultivateur à Lasse (Pyrénées-Atlantiques), est fusillé en octobre 1914 pour avoir disparu en plein bombardement et n’être revenu que le lendemain matin. Il explique sa disparition par l’état de choc dans lequel il se trouvait : « Un obus est tombé sur nous, j’ai vu plusieurs camarades tués à côté de moi, alors je me suis sauvé dans le bois. D’autres obus sont encore tombés dans le bois, j’ai filé plus loin. Je ne savais plus où aller : j’ai passé la nuit dans le bois.

Dans le cas de l’abandon de poste, c’est la qualification « en présence de l’ennemi » qui conduisait la justice militaire à prononcer la peine la plus sévère. Cette mention, conçue à une époque où seules les guerres de mouvement sont connues, est inadaptée en 1914-1918 : le soldat, dans les tranchées, est constamment « en présence de l’ennemi ».

Georges Haon, ébéniste-sculpteur à Espalion (Aveyron), lors d’une corvée de soupe, rencontre un camarade et boit avec lui quatre litres de vin. Il erre un peu avant de rentrer et se met en retard. Il est fusillé le 27 août 1915, pour « abandon de poste en présence de l’ennemi ». Il est vrai qu’il était à portée de l’ennemi puisque son supérieur témoigne que le boyau qu’il faut prendre pour se rendre à l’endroit où se distribue la soupe est « en grande partie pris en enfilade par le tir de l’ennemi ».

Parfois, les soldats reconnaissent avoir paniqué, avoir eu un « moment d’égarement », expriment leurs regrets et leur intention de se rattraper, ils demandent à repartir au combat pour faire oublier leur défaillance passagère. Mais pas question d’une seconde chance, on préfère les éliminer.

Albert Arjaillès, cultivateur à Saint Jean du Bruel (Aveyron), au moment où le capitaine commandant sa compagnie ordonne la retraite, pris de panique, s’enfuit en abandonnant ses armes dans un bosquet. Il est fusillé le 11 septembre 1914. Pour expliquer son geste, il avait déclaré : « Comme j’avais peur, je me suis enfui avec l’intention de rentrer chez moi pour faire mon travail dans la culture… »

En pleine nuit, après avoir subi en Serbie de violentes attaques de la part d’un ennemi très supérieur en nombre, Louis Cadar, de Pomérols (Hérault), et un autre légionnaire sont aux avant-postes sous les ordres d’un caporal. Lorsqu’il entend crier « Aux armes », le caporal de 20 ans, au lieu de former ses hommes en position de combat, fuit dans la direction du village en abandonnant son fusil et son équipement, suivi dans sa fuite par les deux légionnaires. Ils sont fusillés le 1er novembre 1915.

Philippe Dalen, jeune berger de Barjac dans le Gard, a 10 frères et sœurs. Âgé de 16 ans, il s’engage en janvier 1914 pour cinq ans dans l’armée pour des raisons certainement économiques (solde et emploi stable) mais, trop jeune, il se fait passer pour son frère aîné Léon, mort en bas âge. Le 14 mai 1916, alors que sa compagnie s’apprête à lancer une attaque, il disparaît subitement et ne réapparaît que le lendemain à 9 heures du matin. Interrogé sur cet abandon de poste, il dit ne se rappeler de rien. Le conseil de guerre le condamne à mort pour abandon de poste devant l’ennemi et il est exécuté le lendemain : il avait 19 ans.

La famille Dalen quitte Barjac dès la fin de la guerre, victime de la vindicte populaire contre la famille d’un « lâche » et, cent ans plus tard, ce sont les Libres Penseurs du Gard qui retrouvent les descendants et leur révèlent la vérité.

Surmenage, dépression nerveuse et « stress post-traumatique »

L’abandon de poste cache aussi les cas où le soldat craque, confronté à une violence insupportable. On considère ces hommes non comme des malades mais systématiquement comme des simulateurs cherchant à quitter le front.

C’est ce qui arrive à Raoul Motte, banquier à Carcassonne (Aude). Versé, à 39 ans, dans la réserve, il se plaint à de nombreuses reprises de maux de tête et d’étourdissements. Lorsqu’il demande à pouvoir bénéficier d’un peu de repos, on l’affecte au front ! Dès son arrivée, il ne supporte pas la vue des nombreux cadavres présents dans les tranchées et déserte : « J’avoue que j’ai eu peur. J’ai été saisi par la vue des cadavres. Mon idée dès ce moment était de fuir. J’étais comme fou. » Il revient de sa propre initiative mais les juges refusent de prendre en compte cette circonstance atténuante. Le conseil de guerre ne tient pas compte du diagnostic du médecin, « surmenage physique et cérébral ». L’un des juges affirme que « même s’il a pu être surmené au point de vue cérébral avant la mobilisation, il est incontestable qu’après plusieurs mois de campagne, ce surmenage cérébral, s’il a existé, avait disparu.» Il est fusillé le 18 avril 1915.

Firmin Durand, le « pauvre malheureux » dont parlait Marcel Garrigue, après avoir vu, dans une tranchée, son sac et son fusil coupés par un obus et s’être retrouvé couvert de terre, souffrait de céphalées fréquentes et très douloureuses et croyait sans cesse voir des obus tomber autour de lui. Outre le témoignage du médecin « du faible développement de ses facultés intellectuelles », le Conseil de guerre reconnaît que ses « facultés intellectuelles ne semblent pas très développées et n’auraient pas permis à l’inculpé de recevoir quelque instruction » mais aussi qu’elles ont été « peu influencées par les émotions des combats ». Il est fusillé pour abandon de poste devant l’ennemi et désertion.

Alfred Loche, mineur à Bessèges dans le Gard, est blessé au pied, évacué et soigné. Il est renvoyé au front mais il doit pour s’y rendre parcourir de nombreux kilomètres à pied. Épuisé, mal guéri, il n’y parvient pas. Bien qu’il présente des caractères évidents d’irresponsabilité, Alfred Loche, incapable de s’expliquer, est condamné à mort pour un abandon de poste supposé. Le commissaire rapporteur s’exprime ainsi devant le conseil de guerre qui décida de son sort : « Loche n’a jamais été bon à rien. Sa mort, du moins, servira d’exemple ! » Après le prononcé du jugement, ne comprenant toujours rien à la gravité des événements, il manifeste sa joie en faisant des pirouettes et en marchant sur les mains. Le lendemain matin, alors qu’il se dirige vers le poteau d’exécution, il crie en riant à ses camarades : « A tout à l’heure ! ». Il avait 25 ans, ce 11 novembre 1914. L’erreur judiciaire est d’autant plus manifeste qu’on retrouva, trois jours après l’exécution, la lettre attestant qu’il avait été régulièrement évacué et qu’aucun abandon de poste ne pouvait lui être reproché. Sur la base de cet élément ainsi que des témoignages de ses camarades, la cour spéciale de justice militaire a annulé le 17 novembre 1934, le jugement du conseil de guerre, prononça l’acquittement de Loche et attribua à sa mère 7000 francs de dommages-intérêts.

Mutilation volontaire

Une blessure permettait, en effet, selon sa gravité, de s’extraire du danger, d’où la multiplication des mutilations volontaires qui vont concerner la moitié des soldats fusillés. Dès septembre 1914, le haut commandement ordonne que les soldats soupçonnés de mutilation volontaire soient jugés non sur l’acte, passible seulement jusque là de quelques mois de prison, mais sur l’intention ayant conduit à l’acte : abandon de poste ou refus d’obéissance, le but étant d’infliger la peine maximale afin d’inciter leurs camarades à ne pas les imiter. En l’absence de témoins et d’enquête, la distinction entre blessure volontaire ou involontaire va reposer sur le seul rapport médical. On va donc demander aux médecins, avant même de soigner les blessés, de décider, d’un seul coup d’œil, de leur culpabilité ou de leur innocence et donc de leur vie ou de leur mort. C’est La « loterie » ou le « tourniquet», surnom des sentences du Conseil de guerre, lorsqu’une seule personne décide en très peu de temps si on va soigner ce soldat ou l’envoyer devant le peloton d’exécution…

En décembre 1914, Louis Macchia, forgeron à Nîmes, est blessé, durant la nuit, par une balle perdue… A la question posée au médecin qui a examiné le blessé : balle tirée de tout près, comme le prétend l’accusation, ou balle perdue tirée de loin comme le dit l’accusé, la réponse du rapport médical est assez contradictoire et laisse planer le doute : « L’aspect de la blessure ne permet pas de dire si la balle a été tirée de près ou de loin. Cependant le manque absolu de traces de poudre pourrait laisser supposer que la balle venait d’une certaine distance. » Un doute qui ne profita pas à l’accusé puisque le commissaire rapporteur résumera ainsi ce rapport : « Malgré le vague des constatations médicales faites après coup, il a paru que la mutilation volontaire était certaine. » Le capitaine Gilloux, commandant la compagnie, fit un rapport assez tendancieux : « Je n’ai aucun témoin ayant vu ce soldat… Je n’ai pas pu l’interroger… Il y a donc tout lieu de supposer que ce soldat s’est esquivé des rangs et s’est blessé volontairement. (…) C’est un soldat plutôt médiocre… Il était cuisinier et a dû être relevé de ses fonctions à cause de sa malpropreté… J’en conclus donc qu’il s’est blessé avec préméditation.» Non seulement les juges furent convaincus mais la sentence de mort fut suivie, dans le dossier, d’odieux points d’exclamation : « Oui ! à l’unanimité ! »

Certains médecins militaires sont plus sévères que d’autres : le médecin-major Alexis Buy voit des traces de poudre dans toutes les plaies. Il est, à lui seul, responsable de l’exécution de très nombreux soldats dont Émile Busquet, 22 ans et Camille Roques, 21 ans, cultivateurs du Tarn-et-Garonne, des ariégeois Paul Vergé, 31 ans et père de deux enfants et Jean Germès, 32 ans et père d’un enfant, ou encore de Jean Débat, 33 ans et père d’un enfant, originaire du Gers. Au sortir de la guerre, le médecin chef Buy fut nommé officier de la Légion d’honneur

Charles Pellet, mineur à La Grand Combe, eut beaucoup de chances. Examiné très rapidement par un médecin, de nuit, dans une grange mal éclairée, en même temps que quinze autres soldats blessés à la main ou aux avant-bras, donc suspectés de mutilation volontaire, il fait partie, sans instruction préalable, sans enquête d’aucune sorte, des six condamnés à mort sur la seule base des certificats complétés par le médecin-major. Deux d’entre eux sont fusillés et, en attendant leur exécution, on soigne les autres. Surprise, ce sont bien des munitions allemandes qui les ont blessés ! Leur peine est d’abord commuée en vingt ans de détention, trop tard pour les deux fusillés… Ils seront tous déclarés innocents par la cour de cassation le 12 septembre 1918. L’un des hommes, tué en 1916 à Verdun, n’aura jamais connu la bonne nouvelle.

Révolte, insubordination et rébellion

Le refus d’exécuter un ordre anodin, comme une simple corvée, est souvent impulsif et provoqué par la fatigue ou la tension nerveuse. Le plus souvent, ce refus est ensuite monté en épingle par le commandement dans le but de faire un exemple. C’est ainsi qu’Eugène Russier est condamné à mort pour avoir refusé une simple corvée de nettoyage des tranchées, de nuit, mais « il ronchonnait souvent » et avait osé dire « Tu me fais chier » à son caporal : on ajouta « outrages à supérieur » au « refus d’obéissance en présence de l’ennemi ».

Louis Benoît, cultivateur à Salviac, dans le Lot, est fusillé le 4 octobre 1915 pour « refus d’obéissance ». En fait, lorsqu’on lui a demandé de suivre sa compagnie, il a « prétendu » être malade, avoir mal au ventre et ne pouvoir marcher. Il finit par obéir en maugréant. Son adjudant déclara : « Je crois que cet homme est plus bête que nuisible. ». Même le Conseil de guerre, après l’avoir condamné à mort « émet, à l’unanimité, l’avis de présenter une demande de commutation de peine, avis pris en se basant sur ce que cet homme, âgé de trente cinq ans, n’ayant pas fait le service militaire en temps de paix, est un minus habens caractérisé, qui ne s’est pas rendu compte de la gravité de la responsabilité qu’il encourait en n’obéissant pas aux ordres donnés. ». Le Général refuse et la sentence de mort est appliquée.

C’est le chef d’inculpation qui est invoqué pour les actes collectifs d’insoumission. Les mutineries les plus connues sont celles qui se développent au printemps 1917 mais d’autres ont lieu en juin 1915, mai 1916 et août 1916. En théorie, seuls les meneurs sont passés par les armes, pour « refus d’obéissance », comme si leur acte était individuel. Les autres soldats fautifs sont réaffectés dans d’autres unités. Mais, lorsqu’aucun meneur n’est identifié, les autorités militaires désignent arbitrairement une poignée de pseudo-meneurs : leur choix se porte de préférence sur des soldats notoirement contestataires ou, du moins, considérés comme tels par leurs officier.

Georges Fraïssé, né à Argeliers (Aude), employé de commerce à Paris, est fusillé le 19 juin 1917 pour « tentative de refus d’obéissance en présence de l’ennemi et provocation à la désobéissance ». Il participe activement aux manifestations pacifistes et révolutionnaires où des hommes épuisés par plusieurs années de guerre réclament surtout les jours de repos et de permission promis. Dès le lendemain, les insurgés (ils sont plus de 2000) sont repris en main par leurs supérieurs et réaffectés dans d’autres unités. 71 mutins sont arrêtés et traduits devant le conseil de guerre : quatre d’entre eux sont condamnés à mort.

Dans le régiment de Louis Flourac, de Saint-Ybars en Ariège, 19 soldats refusent d’obéir en 1917, six sont condamnés à mort, deux sont exécutés dont Flourac. La peine des autres est commuée en travaux forcés à perpétuité, peine amnistiée en 1921.

Jean-Louis Lasplacettes, cultivateur à Aydius (Pyrénées-Atlantiques), a été fusillé pour « révolte en réunion » en juin 1917 : il avait refusé de remonter aux tranchées après avoir participé à une vaste offensive cinq jours durant, à Craonne. Il venait, en avril 1917, d’être cité à l’ordre du régiment : « Excellent soldat, sur le front depuis le début de la campagne, toujours volontaire pour les missions périlleuses, faisait partie d’une patrouille qui a ramené 17 prisonniers dont un officier. »

Désertion à l’ennemi

Dans le Code de justice militaire français, toute absence illégale est considérée comme désertion à partir de délais qui varient en fonction des situations entre vingt-quatre heures et six jours. A partir de 1915, lorsque les permissions se généralisent, le permissionnaire est considéré comme déserteur au-delà du cinquième jour de retard. En fait, peu de permissionnaires désertent, c’est dans les tranchées, au milieu du danger et des fracas des bombardements que les soldats « craquent » et fuient. Le plus souvent, ces « absences prolongées » sont justifiées par des déclarations aux camarades qui expriment la lassitude, la peur ou un certain pacifisme : « Depuis que j’y suis à la guerre, j’en ai plein le c…, je m’en vais. », « Je pars, je serai mieux chez les Boches. Je suis sûr de ne pas être tué», « Si tout le monde faisait comme moi, la guerre serait vite finie ». Certains se font faire prisonniers mais la plupart ne vont pas loin, leur fuite n’est pas « pensée », ils errent jusqu’à se faire arrêter ou même reviennent d’eux-mêmes. Ainsi, Augustin Lacroix, 33 ans, cultivateur dans l’Aveyron, part et revient au bout de 7 jours. Ils seront condamnés non pour désertion mais pour abandon de poste.

Dans la plupart des cas, ces « désertions » n’en sont pas. Les régiments se déplacent sans cesse et, lorsqu’un soldat revient de permission ou de convalescence, il lui est souvent difficile de retrouver ses camarades. Sans compter ceux qui s’égarent, sans carte, dans des régions inconnues, et de toute façon souvent méconnaissables à la suite des bombardements. Le comble de l’absurde est atteint lorsqu’on considère comme déserteurs les prisonniers ! Ordre de Joffre du 28 novembre 1914 : « Tout militaire, non blessé, fait prisonnier, sera, à son retour de captivité, l’objet d’une enquête à l’effet de déterminer s’il y a lieu de prendre envers lui des sanctions disciplinaires ou de le traduire devant un conseil de guerre, notamment pour capitulation, désertion à l’ennemi ou abandon de poste en présence de l’ennemi. » Cet ordre fut aggravé par un certain nombre de généraux : plusieurs centaines de condamnations à mort par contumace de soldats prisonniers, supposés être passés à l’ennemi, furent ainsi prononcées et donnèrent lieu à de nombreux procès après guerre. Cependant, même si ce motif fut à l’origine de très nombreuses condamnations à mort (400 en 1916), 14 condamnés « seulement » furent exécutés.

Coupables de camaraderie

Si les déserteurs échappèrent en grand nombre à la mort, il n’en est pas de même de deux malheureux qui payèrent de leur vie la fuite de leurs camarades car, tragiquement, les deux seuls soldats d’Occitanie condamnés en relation avec le fait de désertion, Félix Fabre, cultivateur à Aulas (Gard) et Albert Fuzier de l’Aveyron, n’ont pas déserté mais ils sont condamnés à mort et fusillés le 27 août 1915 pour « avoir favorisé la désertion à l’ennemi de deux soldats ». En réalité, ils ont simplement assisté à la désertion de leurs deux camarades sans immédiatement signaler le fait et, surtout, sans leur tirer dans le dos. Dans son rapport, le supérieur de Fabre qualifiera l’un d’eux de « lamentable loque humaine… incapable de se racheter ». Les juges vont même jusqu’à affirmer qu’ils sont certains que, circonstance aggravante, les deux accusés ont été « tentés de déserter » ! Il est vrai que leur régiment, durement éprouvé (en moins d’un an, il a perdu l’équivalent de son effectif total) a déjà connu, en avril 1915 à Flirey, un premier épisode tragique qui a marqué les esprits et durablement sapé le moral des troupes : une parodie de procès où quatre hommes vont être exécutés pour satisfaire le général Delétoille qui souhaitait faire passer par les armes les 250 hommes qui avaient refusé de sortir des tranchées pour participer à une nouvelle attaque. Le général Joffre, de passage dans le secteur, refusa la clémence.

Un soldat témoigna de l’exécution de François Fontanaud, choisi par tirage au sort, cultivateur à Montbron (Charente) : « Le lieutenant Ménieux, comme nous tous, versa des larmes tant le spectacle était affreux. Je puis certifier que mon camarade Fontanaud était un brave garçon et que sa situation de célibataire fut la seule cause de sa fin tragique. » Les autres fusillés de Flirey étaient deux maçons de la Creuse, Félix Baudy, de Royère-de-Vassivière, et Henri Prébost, de Saint-Martin-Château ainsi qu’Antoine Morange de Champagnac (Haute-Vienne), employé de tramways. Le « tirage au sort » avait désigné « par hasard » trois militants de la CGT. Ce dernier se justifiera ainsi : « J’ai fait comme tous mes camarades qui se trouvaient à mes côtés. Je ne vois pas pourquoi je serais plus punissable que mes camarades. Je n’ai pas vu mon capitaine sortir, ni mon chef de section… »

La volonté de stigmatiser

A la mort s’ajoutaient deux peines auxiliaires, la dégradation militaire et la condamnation « à rembourser, sur ses biens présents et à venir, au profit du Trésor public, le montant des frais du procès » : 12 francs et 55 centimes, à payer par la famille si les biens du condamné ne suffisaient pas. Après l’exécution, le jugement est affiché dans plusieurs mairies : la ville où l’exécution a eu lieu, le lieu de naissance et le lieu de résidence du condamné. On ne peut qu’imaginer l’interminable souffrance des familles montrées du doigt, les enfants traités de fils de lâches, de traîtres, pour qui le sentiment d’injustice s’ajoutait au deuil, les difficultés financières (la veuve n’avait pas droit à une pension et les enfants n’étaient pas « pupilles de la nation » comme les autres enfants de morts pour la France) et, souvent, l’exil obligé.

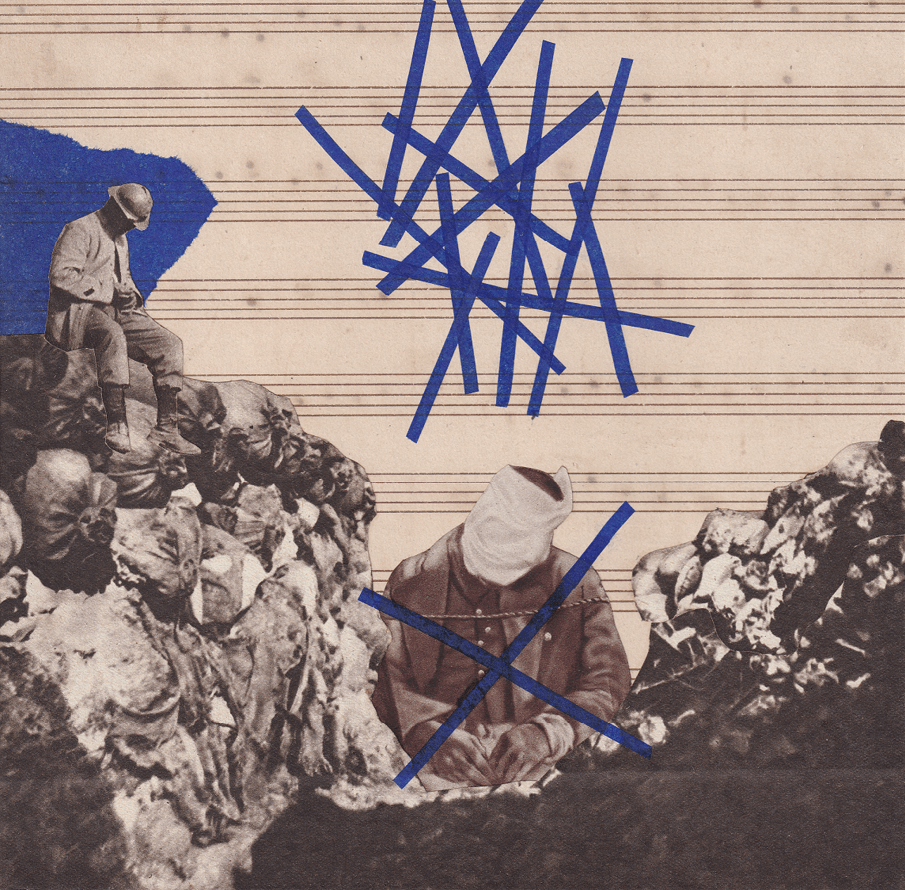

Marie-France Labbe et François Bessière, de la Libre Pensée du Gard / Collages : Le Chat bleu

- Curieusement, c’est un militaire, le général André Bach (1943-2017) qui a rétabli la vérité historique sur l’ampleur de la répression militaire durant la Première Guerre mondiale. www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr