Grève, blocage, sabotage

Le slogan n’est pas tout neuf, on le scandait déjà il y a vingt ans. Mais le débat sur les modes d’action est toujours aussi vivace, d’autant que les formes d’actions directe ont le vent en poupe, face au néolibéralisme autoritaire qui négocie avec matraques et grenades. Lancé cet été pour le 10 septembre, le mouvement « Bloquons-tout » est un signe des temps, vu le ralliement d’une partie du mouvement social à cette idée d’un blocage économique pour faire plier les gouvernements de Macron. Mais cela ne fera jamais l’économie de la grève, pourvu qu’elle soit massive et reconductible. Retour sur le mouvement social de cette rentrée, et sur quelques mouvements de grève dans la région ces derniers mois.

Un énorme cortège interpro

À Montpellier, des salarié·es en lutte de plusieurs associations du social se sont regroupés pour peser face aux coupes budgétaires. À l’approche du 10 septembre, ils ont tenté la convergence avec d’autres secteurs. On a tendu le micro à Antoine, adhérent à Sud santé social.

Début juillet, près de cent salarié·es de 27 structures héraultaises ont officialisé la formation d’une Coordination du social. Antoine, salarié à l’Area qui travaille dans les bidonvilles et les squats, explique qu’elle est en construction depuis janvier : « Elle est née de plusieurs mouvements de grève interne dans plusieurs structures, notamment l’APS 34 [asso de prévention spécialisée] qui allait devoir licencier 40 % de ses salarié·es en septembre, et l’Adages, où ils ont subi une vague de coupes budgétaires drastiques, et dont deux centres sociaux de Montpellier devaient fermer, soit quinze salariés licenciés. »

Début 2025, des grèves ont lieu « chacun de leur côté » et l’Area commence à subir des coupes budgétaires également. « On décide de regrouper nos actions et de construire une lutte commune en se mobilisant autour d’un objet commun : les coupes budgétaires ». Ils font une tournée générale des services et en l’espace de trois à quatre mois, plusieurs grèves consécutives ont lieu dans différentes structures : « Ça a fédéré les gens et abouti à quatre rassemblements devant le conseil départemental ». Le dernier en date, le 11 juillet, constitue un moment clef : « On a deux cents personnes, on a les CRS qui viennent nous déloger, on bouscule fortement les grilles du conseil départemental… et un mois après la décision tombe : la suppression des postes à l’APS est gelée pendant un an, ils vont favoriser deux départs volontaires mais il n’y a plus de coupe budgétaire. » Par contre, à l’Adages, une grosse association où la mobilisation a été moins forte, les deux centres sociaux fermeront bien en décembre 2025.

La dynamique se poursuit par la suite : « Ça fait des petits dans les autres services, avec une grève à l’Avitarelle le 16 septembre, ou à l’Area le 28 août pour protester contre une expulsion de bidonville. D’ailleurs, suite à ça on vient d’apprendre que notre structure ne serait plus financée par l’État. Au 31 décembre c’est licenciement économique des dix salarié·es. Ils vont faire un appel d’offre pour qu’une autre association postule sur nos missions. Comme on est trop virulent, que ça fait dix ans qu’on les embête en posant les questions qui fâchent… et surtout ils nous reprochent « une communication extérieure » après l’expulsion du bidonville [de Jasse de Maurin le 28 août], en disant que c’est incompatible sur le fait de travailler avec les services de l’État ». Depuis plus d’un mois, la répression est féroce contre le mouvement : « À l’Area on se fait couper la tête complètement, et des camarades de l’APS qui sont un peu leaders de la grève se font changer de service ou passer en horaires de nuit du jour au lendemain. Une camarade de la coordination qui travaille à l’Avitarelle a fait la première grève de sa vie, de deux heures, et ce jeudi elle va être licenciée ! On a trois-quatre exemples comme ça, de personnes de la coordination qui se font virer. »

Faire face à la répression

À la rentrée, les choses s’accélèrent. « On a six mois de lutte dans les pattes et tout d’un coup tombe la date du 10 septembre, avec une projection sur le 18 : on passe d’une AG par mois à une par semaine. Notre position, c’est de dire que la dynamique instaurée dans la coordination – se soutenir les unes les autres dans nos services – et bien pour qu’elle fonctionne il faut qu’on aille toucher d’autres secteurs d’activité. » Les militant·es font le tour à la SNCF, sur les grèves d’Enedis, dans les écoles, une délégation est envoyée à l’AG du Corum aussi (du mouvement Bloquons tout). Le 10 septembre, c’est la surprise : « On emporte un énorme cortège interpro, avec un millier de personnes, des étudiants, des salariés, chômeurs, syndiqués, non syndiqués, qu’on décide d’implanter dans le cortège syndical classique, parce qu’en parallèle on a bataillé avec nos syndicats respectifs pour qu’ils appellent au 10. Et là on sent qu’on a de la force, que notre modèle commence à faire parler de lui. » En effet, la dynamique de la coordination est relayée dans la presse, du Poing jusqu’à Mediapart. Mais la répression est aussi de plus en plus forte : « Même FO tente de nous sortir des cortèges. Lors de la dernière manif, ils nous ont accusés d’avoir balancé des slogans antisémites, ce qui est totalement faux ! »

Puis c’est au tour du préfet de tenter un arrêté délirant à la sauce pétainiste, le 1er octobre, affirmant que « toute personne extérieure à la manifestation déclarée par l’intersyndicale, composée de ses adhérents, militants et sympathisants, est interdite au sein du cortège » ! Solidaires met cet arrêté au tribunal qui sera retoqué, mais selon Antoine, « c’est notre cortège interpro qui était visé, car il regroupait du monde en dehors de l’intersyndicale classique, des personnes déter’ et vénères, avec des slogans pour la Palestine, contre la répression policière, en soutien aux personnes transgenres, etc ».

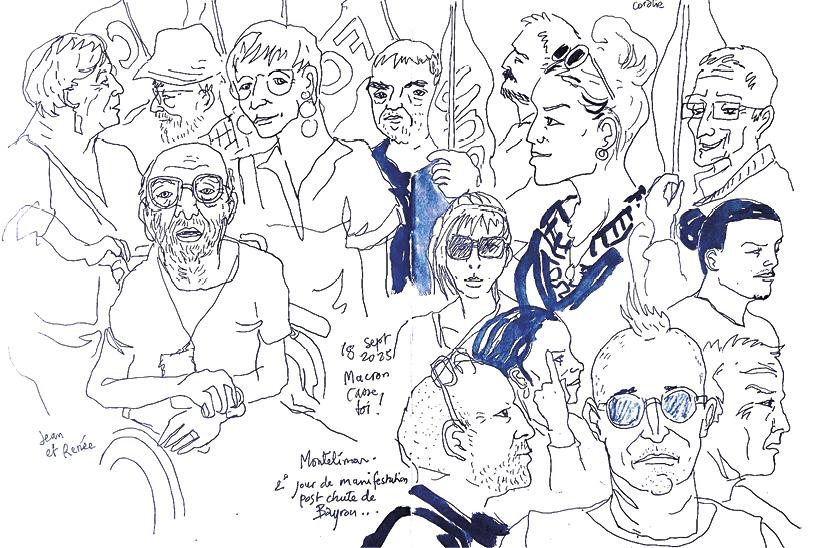

Après cette séquence sociale, et les journées de grève éparpillées de l’intersyndicale, Antoine reconnaît que « les gens se démobilisent ». Pourtant, « le 2 octobre dans notre cortège on était encore mille. On va retourner faire la tournée des services, des secteurs, pour maintenir ce besoin de mobilisation », convaincu que la dynamique de cette coordination va perdurer les prochains mois : « On est vraiment passé d’un micro truc, de trois collègues qui boivent des coups et qui décident de lutter ensemble, à mille personnes dans notre cortège, soixante personnes et plusieurs syndicats représentés dans les AG de notre coordination [SUD, CGT, CNT] : tout ça a eu un gros impact ». Jeudi 9 octobre, ils et elles étaient de retour devant le conseil départemental en soutien à l’APS 34, puis un cortège d’une centaine de personnes a rejoint l’ARS pour protester contre les coupes budgétaires dans le médico social, et enfin direction le piquet de grève de l’Avitarelle à 16h, pour soutenir la camarade convoquée pour un entretien préalable à son licenciement. « Est-ce qu’on va relancer la machine ? J’ai envie d’y croire. Je suis assez optimiste, avec les coupes budgétaires qui s’annoncent, et le bordel qu’on leur a déjà mis dans le secteur, on va pas en rester là. »

Propos recueillis par Émile Progeault

Aubusson (Creuse). Un routier m’a demandé de lui crever les pneus

Le 10 septembre sous un grand soleil j’ai rejoint vers 10 heures le blocage sur le rond-point de la Seiglière à Aubusson, qui avait commencé au petit matin. Une centaine de personnes étaient là, la moitié sur la pelouse centrale autour de tables avec café et viennoiseries, et la moitié défilait sur la chaussée en faisant le tour du rond point. La petite quinzaine de flics se montraient très en confiance, avec manifestement des consignes du régime retaillo-bardéliste : montrer qu’ils sont présents, qu’ils gèrent la situation. Ils allaient au contact des automobilistes, leur suggéraient de faire demi-tour, leur donnaient des conseils sur le trafic, faisant écran entre nous et les gens bloqués dans leurs véhicules. Avec quelques camarades nous avons passé trois heures à aborder les automobilistes et camionneurs, en essayant d’écouter ce qu’ils et elles pensaient de la situation. Sans mentir, 95 % des personnes arrêtées ce jour-là étaient pour un gros mouvement de blocage qui foute tout en l’air. Plusieurs automobilistes étaient en déplacement pour des rendez-vous médicaux à des dizaines voire des centaines de kilomètres, donc leur expliquer qu’il fallait renverser ce gouvernement et mettre de l’argent pour la santé était une cause assez vite entendue. Restait à se mettre d’accord sur les moyens d’actions, sur comment sortir collectivement de l’impuissance ou la sidération… Pour bien entraver ce petit nœud de circulation important pour la Creuse, un routier m’a demandé discrètement de lui crever les pneus mais malheureusement je n’étais pas équipé pour.

Stéphane

Rodez (Aveyron). Rond-point Saint-Félix, 7h

Les défaites ou les occasions ratées de ces dernières années doivent servir de leçon, et la journée de grève hebdomadaire a fait ses preuves d’inefficacité pour tordre le bras d’un Premier ministre en place. Alors cette rentrée avait tout pour réchauffer les cœurs. Une date de mobilisation précoce, le mot d’ordre de blocage de l’économie, des assemblées qui fleurissent dans le pays, quelques secteurs syndicaux qui appellent à la grève. À Villefranche-de-Rouergue, Millau ou Saint-Affrique, plusieurs centaines de personnes se lèvent au petit matin du 10 septembre pour bloquer un axe routier, un boulevard ou des banques. À Rodez, c’est la nationale 88 qui est ciblée. La quarantaine de militant·es présent·es aux aurores est rejointe dans la matinée par deux cents personnes qui bloqueront totalement la circulation avec une chenille mythique, jusqu’à l’intervention des policiers casqués. Rarement une action avait réuni autant de monde à Rodez. L’ambiance et le banquet organisé par la cantine populaire au milieu du rond-point avaient des airs de mouvement des grands jours… Mais il a manqué quelque chose. Les troupes syndicales sûrement. Une réelle volonté collective de dépasser cette date, aussi. La journée cadrée par l’intersyndicale le 18 septembre offrait une suite logique sans avoir besoin de réfléchir ; les AG suivantes vont réunir de moins en moins de monde. On peine à organiser un pique-nique en amont de la manifestation du 18, l’intersyndicale nous refuse une prise de parole au départ du cortège, les lycéen·nes ne rejoignent pas l’AG qui se tient sur le parking de leur bahut, malgré une sono qui leur renvoie à plein tube les appels enthousiastes de leurs camarades… Alors on fera comme d’habitude, on lâchera rien et on patientera, le temps que le fond de l’air rougisse encore un peu…

Jean

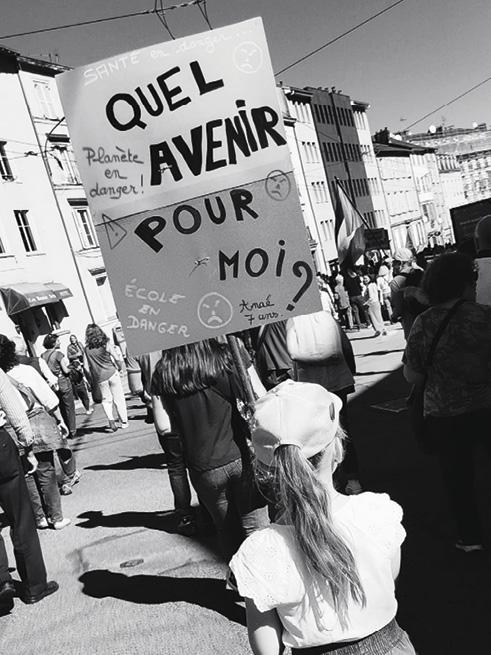

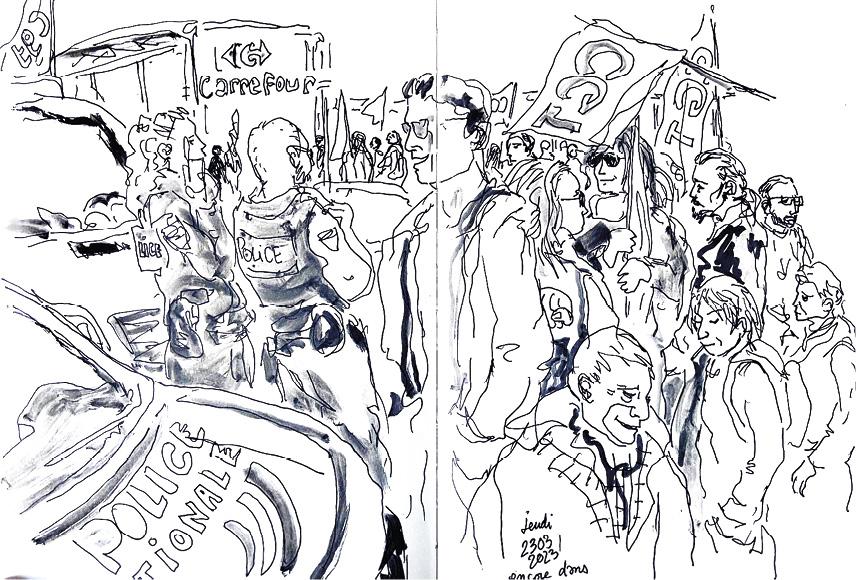

Toulouse. un mur de flics

Le mouvement « Bloquons Tout » s’ est structuré sur les réseaux sociaux après les annonces des restrictions budgétaires mi-juillet, avec un rendez-vous le 10 septembre sur le plan national. À Toulouse, dès le petit matin du 10 septembre, des actions de blocages ont été menées un peu partout dans la ville, qui était très surveillée avec des gros moyens répressifs (plus de 80 000 policiers étaient dépêchés sur le plan national pour cette journée !). Les forces de l’ordre les ont neutralisées avant qu’elles ne s’installent. L’après midi, presque 30 000 manifestant·es ont arpenté les rues du centre-ville, beaucoup de jeunes pour défier cette politique d’austérité et défendre leur avenir. Les autorités ont stoppé le cortège à Saint-Cyprien, faisant usage de la force (grenades assourdissantes, lacrymogènes, grenades de désencerclement) sans somations, prenant de cours les passant·es, enfants, personnes âgées, médias de tout bord, etc. Beaucoup de blessé·es, et plus de soixante arrestations dans la journée… Pire que pour les moments les plus durs des manifestations des Gilets jaunes.

Hans

Ussel (Corrèze). Bloqués par les flics, lâchés par la CGT

Le 18 septembre à Ussel, alors que l’intersyndicale appelait à une manif l’après-midi, une centaine de personnes se retrouve dès le matin pour poursuivre « bloquons tout ». Le 10, il y avait eu dans cette ville une « autoréduction » dans le lieu qui y brasse le plus de monde et qui s’engraisse sur la population : l’énorme centre Leclerc. Le 18, après une petite assemblée, la petite manif sauvage se dirige à nouveau vers ce même hypermarché. Nous ne pouvons pas approcher beaucoup : des cars de gendarmes mobiles bloquent l’accès au Leclerc, « forces publiques » faisant les vigiles pour le privé. Quasiment nassé·es sur le bitume et sous le soleil, sans sommation la police nous lance des lacrymos à la main en cloche alors qu’ils sont à trois mètres de nous. Obligé·es de rebrousser chemin nous ne nous échappons qu’en passant à travers champs et ruisseau.

Revenus au point de départ de la manif syndicale à 14h30, nous faisons un petit tour avec les orgas et leurs drapeaux, CGT, CFDT, FO, etc., marche ennuyeuse telle une procession traditionnelle, dans un centre ville désert. Là, au moment où l’un de nous propose autre chose au mégaphone, en l’occurrence un retour massif sur le centre commercial pour « au moins bloquer quelque chose, entraver l’économie », la chefferie CGT joue le rôle de gardienne de l’ordre, elle refuse de modifier son programme. Une désolidarisation bien triste entre des manifestant·es bloqueur·euses bien motivées et des forces syndicales, localement en tout cas, incapables de sortir de leurs traditions. Pendant ce temps-là, la grande distribution peut dormir sur ses deux oreilles.

Alan

Montauban. Contre le patronat et le génocide à Gaza

La mobilisation citoyenne a été forte et coordonnée dans le Tarn-et-Garonne le jeudi 18 septembre à l’appel de l’intersyndicale. Un cortège de plus de trois mille personnes a battu le pavé dans les rues de Montauban, emmené par un fort contingent de la CGT déjà mobilisée depuis plusieurs semaines sur des piquets de grève, notamment dans le secteur de l’énergie. Dans la perspective de convergence des luttes, la CGT a été rejointe par une intersyndicale élargie à la Confédération paysanne, pour l’occasion, dont l’une de ses membres, Maeva Borin, a tenu un discours offensif contre l’agro-industrie. Le mouvement Indignons-nous et les étudiant·es ont également trouvé leur place dans le cortège. Deux jours plus tard, le samedi 20, pour la Journée internationale de la paix, une manif était organisée par l’union départemantale CGT et l’association France Palestine Solidarité, mobilisées depuis plus de deux ans presque tous les samedis de marché à Montauban. De grandes banderoles aux couleurs de la Palestine ont été déployées sur le pont des Consuls pour exiger l’arrêt des massacres à Gaza. Le secrétaire de l’UD CGT 82, Sébastien Turon, a conclu son discours dans une perspective internationaliste d’appel à la paix et de mobilisation des travailleurs·euses afin d’œuvrer à un avenir « sans chair à patron, ni chair à canon ».

Johan

Tarn. Grève au centre d’appel Konecta

Un gros centre d’appel s’est installé en 2002 à Carmaux. Plusieurs fois repris, il est désormais sous la coupe d’un leader mondial du secteur, Konecta. Le groupe aux 130 000 employé·es avait fait parler de lui en juin 2023 pour avoir ordonné aux salarié·es d’un centre d’appel de Madrid de continuer à travailler, alors qu’une collègue venait de mourir sous leurs yeux d’un arrêt cardiaque et que son corps n’avait pas été évacué.

À Carmaux, Konecta prospère sur le dos des deux cents salarié·es tarnais, mis sous pression par un management toxique et arbitraire. Début juillet, la grève éclate. La banderole sur la grille de l’usine donne une idée de la tension dans l’usine : « Konecta Carmaux en grève, stop au massacre social ». Elle va durer deux mois, avec un système de grève perlée. Pascal et Farid, syndiqués à SUD, expliquent : « Comme c’est compliqué de faire grève avec les salaires qu’on a, on faisait grève à certains moments stratégiques de la journée. On avait beaucoup d’appels de 17h à 20h avec Orange, alors on se mettait en grève à ce moment-là. Mais tous les jours ça a été suivi à 70 %. Konecta a eu plus de 100 000 euros de pénalité cet été. »

La victoire est maigre mais pas négligeable : « Ce qu’on a gagné, c’est une planification avec un visu sur cinq semaines, contre deux jusqu’ici. Avant on ne savait jamais à l’avance si on allait commencer un jour à 8h, le lendemain à 9h, à 8h30… Et aussi un samedi sur deux travaillé, contre trois sur quatre jusqu’ici. Avant c’était à la tête du client, il fallait brosser les responsables dans le sens du poil…» Comme d’habitude, c’est la CFDT qui lâche en première. « Nous on n’était pas trop favorables à arrêter la grève… Mais dès que ça a été annoncé en réunion avec la direction, la CFDT a décidé d’arrêter, sans même en parler à ses adhérent·es. On a été obligés de suivre, alors qu’il y a d’autres choses qui ne vont pas : les rémunérations, les primes, l’évolution de carrière des collègues, où c’est arbitraire, avec des gens qui ont vingt ans de boîte et qui n’ont pas bougé de coefficient, et des jeunes qui vont passer d’un coeff de 170 à 200 en peu de temps… Le climat à Konecta, c’est toujours pareil. Si t’es malade, que t’as un enfant malade, ou que tu veux faire grève, ta prime est impactée, alors que c’est pas légal. Aujourd’hui, pour avoir un meilleur coefficient et une augmentation de salaire, il faut se «prostituer» devant la direction pour faire valoir son dossier, il faut se battre pour l’avoir, c’est scandaleux. »

Les grèves se succèdent dans d’autres filiales du groupe. Cet été, des débrayages ont eu lieu à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne), à Valenciennes et sur le site du Mans, où la grève perlée est en cours depuis plus d’un an. En attendant une grève simultanée de tous les centres d’appels de Konecta pour faire plier les actionnaires, à Carmaux les dernières journées de grève nationale ont été suivies à 70 % par les salarié·es, comme pendant le mouvement de l’été. « Nous on fait des tracts, des mails, on arrête pas. C’est un gros bastion du syndicalisme à Carmaux ».

Émile Progeault

Ping : Social – Novembre