Écoles alternatives : Regard critique sur une nouvelle vague

L’école de l’État au service du tri social

Le gouvernement a récemment confirmé l’instauration de groupes de niveaux en collège : les bons avec les bons et les mauvais entre eux, priés de ne pas déranger l’élite de la nation. Rien de véritablement nouveau sous le soleil et chacun le sait : l’école publique, en réalité, c’est l’école de l’État. Et cette précision permet de considérer que, si les enfants n’apprennent pas tous de la même manière, ce n’est pas le fait d’un dysfonctionnement du système, ou des profs qui feraient mal leur travail : c’est tout simplement le résultat de la politique scolaire de l’État. Laquelle répond, au moins, à deux objectifs : d’une part fournir une main d’œuvre disponible sur le marché de l’emploi, en développant l’employabilité des enfants ; et d’autre part encadrer la jeunesse pour assurer la stabilité et la reproduction de l’ordre social. Tout cela a pour effet de transformer les inégalités sociales – qui sont inacceptables dans une société qui se veut démocratique – en inégalités scolaires, bien plus acceptables parce que fondées sur un prétendu mérite : les enfants les mieux dotés en capital (culturel, économique), celles et ceux qui ont hérité de ressources nombreuses, deviennent de « bons élèves » et leur place privilégiée sur l’échiquier social est ainsi légitimée. Victime collatérale de cette entreprise de mystification sociale, une grande partie de la jeunesse populaire forme les rangs des « mauvais élèves », qui sortent humiliés d’un système prononçant de durables verdicts sociaux. On appelle ça, depuis Bourdieu, la violence symbolique, et ça a des implications très concrètes sur nos vies. Du côté des profs, celles et ceux qui ne s’accommodent pas de cet état de fait s’épuisent à tenter d’inverser la machine, y laissant leur santé et leurs espérances…

__________________________________________________________________

Si le débat public s’est focalisé sur les écoles religieuses hors-contrat, on s’intéresse aujourd’hui à ces nouvelles écoles dites « alternatives » implantées en milieu rural et qui prônent l’épanouissement des enfants. Alors que l’objectif peut sembler louable, en fouillant un peu, on trouve des projets pédagogiques flous auxquels s’ajoutent souvent des logiques de gestion managériale. Sans compter que ces écoles produisent des effets concrets sur les territoires dans lesquels elles s’implantent. Réflexions sur un système éducatif parallèle qui a le vent en poupe.

Il y a mille bonnes raisons de la déserter, l’école de l’État, (cf. ci-contre), milles bonnes raisons de vouloir soustraire son enfant à cette violence, et de chercher à lui proposer autre chose. Ça tombe bien, pourrait-on se dire : on observe depuis les années 2010 un fulgurant essor d’écoles de forme associative, et qui proposent une alternative au système public d’éducation. Une alternative, parce qu’elles entendent rénover les contenus d’enseignement – en donnant une plus grande place à des activités manuelles, à des situations authentiques de vie quotidienne, et en mettant la nature au centre de leurs préoccupations – une alternative aussi parce que, dans les meilleurs cas, la séparation verticale entre les adultes et les enfants est remise en question, au profit de dispositifs horizontaux d’organisation de la vie collective – on pense par exemple à la pratique des conseils, ces temps de délibérations collectives où les enfants expérimentent la coopération et la régulation des conflits.

Essor fulgurant que l’on peut d’abord décrire quantitativement : le nombre d’écoles hors contrat dans le premier degré est passé de 351 en 2012 à 976 en 2019, ce qui représente une augmentation de 222 %. Cette hausse s’accentue encore ces dernières années – une centaine de créations nouvelles par an dans les premières années de la décennie en cours. Si ces structures restent encore marginales au regard de l’ensemble du paysage éducatif national – seuls 2 à 3 % d’élèves fréquentent un établissement hors contrat en France, elles connaissent une forte dynamique, et bénéficient d’une large couverture médiatique, tant dans la presse locale que dans certains réseaux nationaux (on pense notamment à la maison d’édition Actes sud ou au site d’information écologiste Reporterre (1)). On peut ainsi parler d’une nouvelle vague dans l’histoire des écoles alternatives.

On devrait s’en réjouir. À ceci près que des indices concordants suscitent notre perplexité : il nous semble que nous assistons à un retournement de tendance dans le champ des pédagogies alternatives. Si les écoles nées dans les années 70 et 80 poursuivaient majoritairement un projet politique émancipateur, libertaire, ancré dans les luttes sociales et dans la pratique de l’éducation populaire, qu’en est-il aujourd’hui ?

Développement personnel et entrepreneuriat éducatif

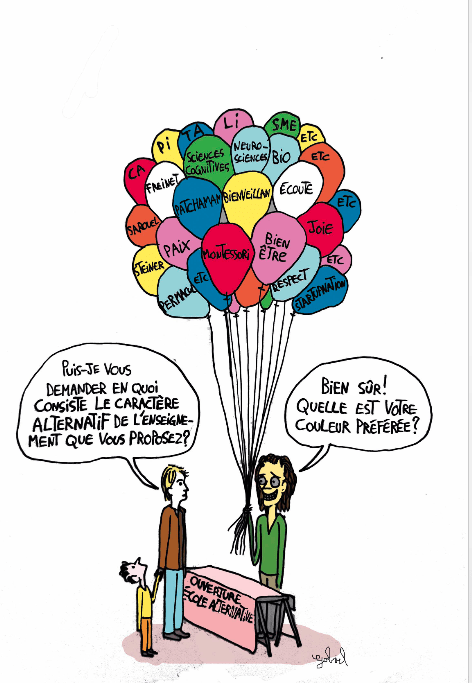

On reste un peu sur sa faim, en lisant les projets pédagogiques mis en avant par la quinzaine d’école étudiées(2). D’abord parce que certains penseurs centraux sont souvent réduits à une simple mention (la formule « les pédagogies alternatives, Freinet, Montessori, Steiner, etc. » revient souvent, avec ce « etc. » elliptique), sorte d’évocation obligatoire qui cherche à cocher toutes les cases au risque de gommer les contradictions distinguant ces trois pensées pédagogiques. Aussi parce que les neurosciences cognitives sont presque systématiquement mentionnées et semblent faire l’unanimité : que ce soit sous la forme générique (« les sciences cognitives ») ou dans la référence à tel ou tel courant (la « gestion mentale » d’Antoine de la Garanderie arrive en haut du palmarès), cette vision de l’apprentissage comme modelage cérébral est désormais largement partagée – y compris dans l’Éducation nationale. Ces deux points, syncrétisme pédagogique au risque de la confusion, et prédominance des neurosciences, suscitent la perplexité et, disons-le, la méfiance.

Mais ce qui frappe surtout, c’est l’omniprésence de mots clefs qu’on retrouve ordinairement dans le champ du développement personnel ou du néo-management. Les écoles alternatives sont nombreuses à vouloir mettre la bienveillance au cœur de leurs pratiques et favoriser le bien-être des enfants. Il s’agit de développer une pédagogie de l’écoute, qui mène à la paix et à la joie. On y apprend le respect de soi, des autres et du vivant. Il serait curieux que des écoles se fondent sur la malveillance et l’inconfort, soient désireuses de développer le malheur, le mépris et la guerre – et, d’ailleurs, comme sur les neurosciences, les écoles alternatives suivent sur ce point la tendance de l’Éducation nationale où l’injonction à la bienveillance promue par Jean-Michel Blanquer adoucit la violence de son projet politique.

Fonder une école semble, d’autre part, moins de l’ordre du travail éducatif que de l’aventure humaine, du « projet ». Les présentations des écoles intègrent souvent de courts textes qui racontent leur origine : ce sont de véritables récits de fondation. « Ce projet est une histoire de rencontres », nous dit-on, entre une « femme entreprenante » et une autre « curieuse, passionnée par la magie des échanges ». Ailleurs, c’est « un projet qui m’inspire, qui me pousse à me dépasser, à explorer, à inventer sans cesse » : on croirait lire un recueil du lexique managérial contemporain. Certains fondateurs ou certaines fondatrices mettent parfois en avant une expérience dans le monde de l’entreprise (« ancienne directrice administrative et financière », « une carrière de haut niveau dans le secteur bancaire »), pour faire le récit de leur conversion à l’éducation alternative (« j’ai fait le grand saut », « j’ai ressenti le besoin de me laisser guider par mon enfant intérieur »), tout en insistant sur la continuité de leurs engagements : « la transformation éthique des organisations humaines a toujours été au cœur de mes préoccupations ».

La mise en avant de valeurs incontestables et les emprunts au code du management font émerger le soupçon d’un entrepreneuriat éducatif, dont la conséquence est, ni plus ni moins, la dépolitisation des questions scolaires. Dépolitisation à double niveau : en taisant la dimension politique de l’éducation et en neutralisant la dimension politique de la désertion – si l’on accepte de nommer ainsi le geste qui consiste à s’extraire de l’école de l’État. Dès lors, ces écoles ne peuvent plus tellement prétendre constituer des alternatives à la société capitaliste : au mieux parenthèse enchantée, au pire tremplin paradoxal – puisque, comme certaines l’assument explicitement, « la sensibilité » ou la « capacité à éprouver des passions » sont capitales sur « le marché de l’emploi du 21ème siècle ». Loin d’être des sujets sociaux, traversés par les logiques de domination, de classe, de genre, de race, les enfants semblent essentiellement perçus dans leur singularité exceptionnelle et dans leur naturalité – ils sont « naturellement désireux de connaître », dotés d’une « bonté naturelle qu’il faut entretenir ».

Prospérer sous le désert scolaire

Nous avions le nez plongé dans les projets pédagogiques, allons prendre l’air. Considérons ce que ces écoles nouvellement créées font au territoire dans lequel elles s’insèrent, en prenant le cas des écoles créées en milieu rural. Loin des stéréotypes déprimants de l’exode rural et de la déprise agricole, les campagnes françaises connaissent aujourd’hui un renouveau démographique. Celles et ceux qui viennent habiter à la campagne sont souvent dotés de propriétés sociales différentes des personnes anciennement installées : s’ils sont parfois plus aisés, ils sont surtout mieux dotés en capital culturel. Ces évolutions sont décrites en terme de « gentrification rurale », dans le champ académique, qui désigne l’appropriation matérielle et symbolique à l’œuvre dans certains espaces ruraux(3).

Les écoles alternatives récemment implantées en milieu rural s’inscrivent dans cette évolution. Elles arrivent dans un paysage scolaire fortement déprimé et bénéficient souvent du désert scolaire généré par l’affaiblissement progressif des services publics. Alors que, quelques décennies plus tôt, chaque commune possédait son école, qui participait de l’identité du village au même titre que l’église et le bistrot-épicerie, la situation est aujourd’hui marquée par des regroupements scolaires et par la fermeture de nombreuses écoles. En Cerdagne,une école a été créée en lien avec la municipalité, qui a mis à disposition les bâtiments de l’ancienne école. Or, en 2020, trois ans après sa création, elle n’accueillait aucun enfant de la commune(4) : les élèves parcouraient plusieurs kilomètres pour se rendre quotidiennement en classe.

On peut observer une situation similaire en Sud-Gironde. Là, entre la vallée de la Garonne, région viticole subissant l’influence métropolitaine de Bordeaux, et la forêt des Landes, se trouve une petite école alternative. On y apprend à se servir d’un couteau, à construire des cabanes. Bien qu’elle se situe dans un petit village, entre une sous-préfecture de 7000 habitants·es et un gros bourg de 4000 âmes, certains élèves issus des classes intellectuelles supérieures arrivent de l’agglomération bordelaise, pourtant située à 55 kilomètres.

Le capital culturel comme frontière invisible

Ainsi, l’aspiration de familles nouvellement installées à proposer à leurs enfants une pédagogie soucieuse de leur bien-être et de la nature peut contribuer à regrouper, dans les écoles qui se proposent de répondre à cette demande sociale, des enfants davantage homogènes socialement. Mobilité spatiale mais regroupement socio-culturel : parce qu’elles promeuvent des valeurs et des pratiques sociales cohérentes avec l’ethos de la petite bourgeoisie culturelle, ces écoles alternatives rurales semblent agréger des populations scolaires aux propriétés sociales similaires. Dès lors, le risque est grand de créer des entre-soi culturels.

Ce phénomène s’observe d’autant mieux lorsque des alternatives scolaires entrent en concurrence avec des écoles publiques. Dans un petit village des Pyrénées-Atlantiques, deux enseignantes de l’école publique d’un village ont décidé de rendre officiel le caractère alternatif de l’enseignement qu’elles proposaient aux enfants. Il s’agissait notamment de mettre en place une pédagogie coopérative, centrée autour de la pratique du conseil, une évaluation positive par ceintures de compétences et des activités ancrées dans le souci environnemental. Ce projet a été formalisé, validé par l’institution au titre de la valorisation de l’innovation, et accompagné par des enseignants-chercheurs de l’université. Au bout de quelques années, des familles résidant dans la petite ville voisine (des kinés, des fonctionnaires territoriaux notamment) ont placé leurs enfants dans cette école, par mesure dérogatoire. Inversement, des familles du village ont préféré inscrire leurs enfants dans une autre école publique, qui ne revendiquait aucun projet particulier : le caractère alternatif de l’école est devenu un sujet de clivage social, un enjeu de lutte municipale, alimentant le conflit entre les néos et les autochtones.

On fait souvent le reproche aux écoles alternatives d’être payantes : leur coût serait ainsi un frein à la mixité sociale. Or, les écoles auxquelles je me suis intéressé ont toutes développé une réflexion très engagée sur cette question, se rémunérant peu, proposant des tarifs dégressifs : si l’inscription de ses enfants en école alternative représente toujours un investissement économique substantiel(5), il serait faux de penser que ces écoles ne rassemblent que des enfants de riches, loin de là. Pourtant, bien que leur recrutement social ne se fasse pas sur le capital économique, il n’en demeure pas moins qu’il se fonde en bonne partie sur le capital culturel. Ce n’est pas un obstacle formel. Et pourtant, malgré la bonne volonté de celles et ceux qui s’engagent dans ces écoles, la vision de l’éducation ou de l’environnement qui est au cœur de leurs discours est tellement située socialement qu’elle les empêche de s’adresser à tous les enfants. En rejouant, sur le terrain scolaire, les luttes qui sont au cœur du processus de gentrification rurale, il arrive même qu’elles contribuent à fracturer un peu plus les populations villageoises.

Sans chercher à décourager qui que ce soit, et tout en précisant que je m’adresse ici à mon camp – celui qui cherche à contribuer à l’émancipation collective par l’éducation, ces écoles nouvellement créées marquent un net infléchissement dans l’histoire des pédagogies alternatives. D’une part, en utilisant le lexique et la mise en scène du développement personnel, elles tendent à dépolitiser à la fois l’éducation et l’alternative, l’en-dehors, qu’elles pourraient représenter. Aussi, et surtout, elles participent des recompositions sociales à l’œuvre dans les campagnes. Elles courent le risque, par là, de contribuer à l’essor d’un marché de l’éducation, au sein duquel elles représenteraient une niche, qui ne profitera sans doute pas à celles et ceux qui auraient le plus besoin de déserter l’école de l’État.

On pense au fameux slogan qui veut que, sans lutte des classes, l’écologie soit du jardinage et le féminisme du développement personnel. Il faudrait s’en inspirer car, en tout état de cause, les écoles alternatives sans lutte des classes, on ne sait pas bien ce que c’est, mais ce ne sont pas pas vraiment des écoles alternatives.

Texte : Thieum / Illustration : Gabriel Maurel

1 : Actes Sud publie toutes les productions des entreprises éducatives du mouvement Colibri. Le site Reporterre, ainsi que des émissions documentaires de France Culture, documentent régulièrement les initiatives en matière de création d’écoles alternatives. Parfois, les sites des écoles proposent une revue de presse, en renvoyant à des émissions de France Inter, France Culture ou de la radio locale qui parlent d’elles.

2 : Cet article se fonde, non seulement sur les travaux de sciences sociales consacrés aux écoles alternatives, mais aussi, et surtout, sur une étude analytique des projets pédagogiques, disponibles sur les sites internet, d’une quinzaine d’écoles situées dans le quart sud-ouest de la France.

3 : Lire à ce sujet « La gentrification rurale, un regard critique sur les évolutions des campagnes françaises » de Greta Tommasi, GéoConfluences, 2018.

4 : D’après les résultats de l’étude d’Aurélie Delage, Nora Nafaa et Manon Riffard, « Dans les interstices. Les écoles alternatives dans les espaces ruraux français, nouvel horizon des entrepreneurs éducatifs », Terrains et Travaux, n° 41, 2022.

5 : Parmi les écoles auxquelles je me suis intéressé, les tarifs annuels vont de 2500 à 4500 euros. C’est beaucoup, ça rend ces écoles inaccessibles à pas mal d’enfants, mais cela reste bien en-dessous des prix pratiqués par les écoles à vocation commerciale des grandes villes, dont le coût d’inscription annuel dépasse souvent les 10 000 euros. Certaines écoles, comme le Collège associatif de la montagne limousine, ont résolu le dilemme entre frais de fonctionnement et accessibilité financière en ne fonctionnant que sur du bénévolat. Lire à ce sujet Faire (l’)école. Un collège associatif sur la montagne limousine, Les archéologues d’un chemin de traverse, Éditions du Commun, 2020.