Bassin de Decazeville : un désastre industriel sans fin

Dans le territoire le plus sinistré de l’Aveyron, l’incendie d’un entrepôt à Viviez a réduit en fumée 1200 tonnes de batteries au lithium et 13 tonnes de cadmium. La préfecture a affirmé que cela était sans danger afin de ne pas stresser la population alors qu’une méga-décharge est en projet à proximité.

Le samedi 17 février, un incendie se déclare dans un entrepôt de stockage de batteries à Viviez. Les images sont incroyables, c’est l’un des pires incendies industriels de l’histoire de l’Aveyron. Les fumées deviennent blanches parfois bleutées, des particules de résidus carbonés et certaines pièces métalliques encore en fusion retombent à cinq kilomètres à la ronde. La Snam, entreprise de recyclage des batteries, semblait privilégier ses dividendes au respect des règles. Les années précédant l’incendie, la Dreal1 avait soulevé de nombreuses irrégularités lors de contrôles effectués sur le site2.

Le soir de l’incendie, la presse locale, omettant de préciser à son lectorat que la SNAM faisait fi des normes de sécurité depuis des années, cite le communiqué « rassurant » de la préfecture de l’Aveyron affirmant que le site qui vient de brûler n’est pas le site Seveso de la SNAM. En effet c’est son annexe située à 500 mètres, la SOPAVE, qui est partie en fumée. L’industriel prétend lui aussi que seul un stock de batteries lithium a été affecté sans atteindre celui des nickel-cadmium (Nicd).

Incohérences et mensonges

Pourtant dès le lendemain, Le Monde parle d’une « installation classée pour la protection de l’environnement, catégorisée SEVESO seuil haut. » Ces contradictions viennent pointer du doigt les dysfonctionnements de la SNAM qui joue avec les limites des réglementations environnementales quand elle ne s’en affranchit pas complètement. Dans la dernière autorisation du 12 décembre 2023, sont spécifiées les quantités maximales de produits chimiques et les sortes de batteries que la société a le droit de stocker (3200t pour des Li-ion, 1700t pour les Nicd, 10t pour celles au plomb et 3t pour les piles au mercure), mais aussi dans quelle zone cadastrale et dans quelles conditions elles doivent être entreposées. Tout cela ne concerne que le site de la SNAM et, à aucun moment, il n’est question du site de la SOPAVE. Cette dernière est répertoriée comme entreprise de fabrication d’emballages plastiques, actuellement sans salarié. En réalité la SNAM l’utilise pour stocker ses surplus dans un entrepôt. Et même si l’arrêté préfectoral de mise en sécurité de la SOPAVE du 19 février 2024 mentionne « l’exploitation d’une installation de transit, regroupement et tri de métaux ou déchets de métaux non dangereux », cette classification « non dangereuse » des batteries au lithium est très discutable, car au-delà du flou réglementaire sur la question, de nombreux transporteurs et revendeurs les considèrent comme une matière dangereuse.

Qui plus est, lors de la commission de suivi du site de la SNAM du 5 décembre 2022, le capitaine des pompiers, Sébastien Rouquette, demande « si le stockage concerne également l’ancienne usine SOPAVE ». L’inspecteur des installations classées de la DREAL lui répond par la négative en ajoutant que « la demande d’autorisation environnementale ne porte que sur l’établissement SNAM ». Le capitaine des pompiers précise « avoir visité il y a environ un an le site SOPAVE et se dit surpris des quantités de produits stockés et leur proximité avec le stockage de bâches plastiques ». Pire encore, lors de l’inspection du 11 janvier 2022, la SNAM a été mise en demeure pour dépassement des surfaces autorisées de 1000 m3 de stockage des batteries, mais aussi pour la présence de plus de 200 tonnes de matériaux dangereux (cobalt, chlorure poudre et oxyde de zinc) contre 97 tonnes maximales autorisées.

Et lorsque la préfecture affirme que les eaux d’extinction de l’incendie ont été contenues, les riverains ont des vidéos du ruisseau adjacent devenu tout blanc durant le sinistre. Ces eaux se déversent dans le Lot, et vont jusqu’ à l’estuaire de la Gironde.

Une population sacrifiée

Cet incendie s’ajoute à la longue liste des catastrophes industrielles dans cette vallée. En 2008, un rapport de l’Institut national de veille sanitaire concluait à « une surimprégnation marquée au cadmium de la population des adultes de Viviez comparativement à une population adulte non-exposée ou à la population générale française… Au total, on peut donc conclure à l’existence d’un excès de risque sanitaire pour une part importante de la population viviézoise. En conclusion, le cadmium étant un toxique cumulatif, la poursuite de l’exposition environnementale telle qu’elle existe aujourd’hui à Viviez est susceptible (…) d’entraîner de nouvelles surimprégnations dans la population conduisant à une augmentation du risque de développer une pathologie en lien avec ce polluant ».

Une étude européenne3 datant de 2021 sur trois sites industriels et miniers va dans le même sens. Pour Viviez « les résultats confirment l’existence de risques sanitaires significatifs tout au long de la vie pour les résidents des zones polluées par rapport à ceux des zones témoins (Montbazens, à 12 km de Viviez). Nous constatons un poids inférieur à la naissance et un état de santé plus faible pendant l’enfance, ainsi qu’un risque plus élevé de maladies chroniques à l’âge adulte et une mortalité prématurée plus importante ». Quant au diagnostic du Contrat local de santé de Decazeville Communauté, il notait en 2022 que ce territoire était, parmi les 20 communautés de communes du département, celui où l’espérance de vie à la naissance était le plus faible et le taux de mortalité prématurée le plus élevé, bien au dessus de la valeur nationale.

Enfin, concernant la qualité de l’air à Viviez, Atmo Occitanie4 a relevé, depuis le début de l’année 2023, la plus forte concentration en zinc dans l’air pour la période 2010-2023, vingt fois plus que les valeurs actuelles affichées en Occitanie ! Les causes s’additionnent : les activités industrielles locales qui manipulent le zinc dans leurs procédés de fabrication, mais également l’accumulation de divers travaux remuant les terres sur ce territoire : que ce soit la dépollution des jardins de Viviez, le chantier de la méga décharge de Solena à quelques centaines de mètres, ou encore les rejet excessifs de métaux lourds par la cheminée d’ hydrométallurgie de la SNAM signalés par la DREAL, les habitant·es respirent du zinc à foison.

Un Bassin éternellement pollué

Au delà du désastre industriel de l’incendie, les riverains et l’ADEBA (une association environnementale très active localement) dénoncent l’accumulation d’entreprises à risques et polluantes sur ce même secteur, mitoyennes les unes des autres, favorisant les « effets domino » en cas de sinistre et proches de zones boisées. Outre la SNAM, il y a VMBS, anciennement Vieille-Montagne puis Umicore, qui façonne du zinc et réalise des traitements de surface et laquage, ou encore une installation de stockage de déchets dangereux installée sur les hauteurs de Montplaisir, sans oublier un stockage de 500 000 m3 de cendres de charbon à Joany qui menace de s’écrouler, une carrière de micaschistes qui empoussière, des entreprises de transport et de logistique limitrophes de la SNAM. Qui plus est Le Monde démontre une contamination par les PFAS (per-et-polyfluoroalkylées), des polluants éternels, sur le site de VMBS. Mais d’autres activités, comme la SNAM, sont aussi vraisemblablement émettrices de PFAS dans le milieu naturel. Quant au site de la SAM, l’usine de pièces automobiles rendue célèbre par la lutte acharnée de ses ouvrièr·es, il a été repris par la Région qui compte y installer une nouvelle activité. Mais la population se méfie : « Quand il y a une merde à installer, on l’envoie ici », ironisait un Viviézois au Canard Enchaîné.

Un nouveau projet incendiaire

C’est dans ce contexte pour le moins « explosif » qu’un méga projet de décharge et de centre de tri est annoncé sur l’ancien site de la plus grande usine de zinc d’Europe, Vieille-Montagne. La multinationale Séché et le groupe Sévigné comptent installer le projet Solena à 300 mètres du bâtiment qui vient de brûler, et à la même distance des premières habitations de Viviez. Le secteur des déchets connaît pourtant des incendies à répétition. Ainsi, en 2015, le centre de tri high-tech de Séché à Changé en Mayenne a été entièrement ravagé par les flammes, tout comme les centres de tri de Nice en 2016, d’Arles, Vitrolles, Bayonne et Cholet en 2017.

Comble de l’ironie, c’est ce même groupe Séché qui a « dépollué » les terrains de 2009 à 2016, qui installe désormais le projet Solena. Pourtant le maire jurait qu’« une fois le vaste chantier de dépollution terminé, l’Igue du Mas doit redevenir très exactement ce qu’elle était avant le début de l’ère industrielle, c’est à dire une zone naturelle »5. Au lieu de cela l’Igue du Mas vient d’être rasée et terrassée sur cinq hectares, alors même qu’elle s’était renaturée au point qu’un naturaliste de l’association APIFERA avait noté la présence avérée (photos à l’appui) du scarabée pique-prune, espèce très protégée. Mais Séché, Sévigné et les lobbies économiques locaux ont tout fait pour arriver à leurs fins. La Région a voté le plan régional des déchets mentionnant Solena, les élu·es de la majorité de Delga en tête. A parier qu’ils n’habitent pas Decazeville. Les militant·es de l’Adeba y sont eux, à Viviez, Aubin, Cransac, Decazeville, et ils et elles n’ont peut-être pas dit leur dernier mot.

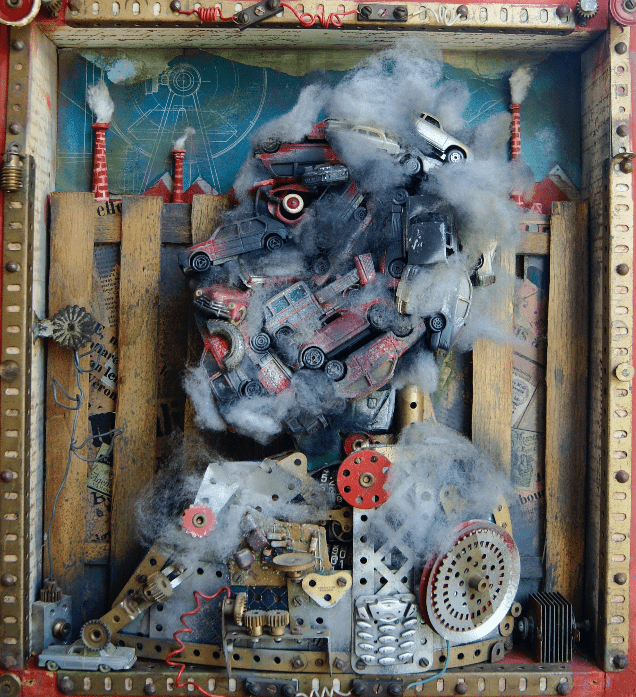

Texte : Jean-Louis Calmettes et Violine / Sculpture : Oliver Twist

Une histoire des désastres dans le Bassin

Les ravages industriels dans le Bassin commencent en 1856, lorsque Ernest Garnier construit une usine de transformation du minerai de zinc, rachetée en 1871 par la société belge Vieille-Montagne. Outre le gisement de houille proche et la proximité de mines de zinc (Saint-Félix-de-Pallières dans le Gard notamment), le lieu bénéficiait de l’arrivée d’une ligne de chemin de fer et surtout d’un ruisseau qui se jetait deux kilomètres plus loin dans le Lot, de quoi diluer les déchets liquides et solides de cette industrie. « Le premier soin d’une usine doit être de rechercher un cours d’eau abondant » écrivait Charles de Frayssinet en 1870 dans son traité d’assainissement industriel. Cette transformation du minerai s’est réalisée jusqu’en 1922 par brûlage, polluant fortement et éternellement la vallée avec ses fumées et ses retombées de poussières chargées de métaux lourds : zinc, cadmium, plomb, arsenic… Elle s’est ensuite poursuivie par un traitement du minerai par électrolyse. Ce procédé a certes réduit la pollution par les fumées et poussières, mais il a produit une énorme quantité de déchets dangereux stockés en crassiers (ou terrils) qui ont fortement pollué les sols et la nappe alluviale, impactant fortement, durant des dizaines d’années, les eaux du Lot jusqu’à l’estuaire de la Gironde. Cette pollution chronique a été augmentée par deux gros accidents industriels en 1983 et 1986 qui ont précipité dans les eaux du Lot des milliers de mètres cubes de déchets pollués et de « liqueur acide ». Les ostréiculteurs ont été interdits de culture durant vingt ans à cause des pollutions des usines du Bassin6.

Un sandwich au goût de pile fondue

<< Samedi 14h30. Après avoir été déjeuner chez une amie à Viviez, je suis partie faire une grande randonnée sur le secteur de Livinhac-le-haut. Un ami me prévient qu’ il y a eu une explosion, la SNAM brûle, la consigne est un confinement pour les habitations dans un périmètre de 500 mètres autour. En rentrant, je pensais entendre une sirène et voir des forces de l’ordre aux ronds- points. Il n’en est rien. Des gens sont en train de jouer au terrain de tennis. Aucun signe visible. Je lève les yeux, et je découvre l’important nuage gris, au-dessus de la colline en face de chez moi. Par précaution, je confine les fenêtres avec du scotch. Je vais me coucher tôt, effondrée.

Le lendemain le brouillard ambiant n’a pas la même teneur que les autres jours. Il me semble plus opaque, plus blanc, plus bas. Je vais dehors chercher du bois, je suis saisie par une odeur étrange qui m’évoque celle d’une pile fondue. J’ai envie de vomir. J’abandonne le projet d’allumer mon poêle à bois lorsque dans ma cuisine, à proximité de la bouche d’évacuation d’air, je sens la même odeur que dehors. Je me dépêche d’aller chercher du scotch pour la colmater.

Je suis gagnée par une angoisse envahissante : je pense à mon jardin, aux primevères qui commençaient à fleurir et que je mets habituellement dans mes salades printanières. Puis je pense aux bourgeons de cassis que j’attendais de cueillir depuis l’an dernier pour les transformer en gemmothérapie. Et je vois cette masse grise encercler ma maison, se déposer sur mon jardin, et je sens une immense vague de tristesse me submerger.

Je fais deux voyages de sacs à ma voiture, en portant un foulard devant ma bouche. Je ressens une gêne au niveau des yeux. Je démarre ma voiture en pleurant. J’arrive à Marcillac [à 25km], je sens que j’ai le conduit laryngé qui est irrité, je me nettoie les narines avec du sérum physiologique. À seize heures dimanche, l’air sent mauvais ! Comme une odeur de plastique fondu. La nature sera donc polluée au moins jusqu’ici…

Je n’arrive pas à croire que le préfet ait pu dire qu’il n’y avait pas de problème avec l’air. J’aurais bien aimé le voir prendre un pique-nique en plein air avec ses enfants s’il en a, ses petits-enfants, ses proches aimés. Avec un sandwich au goût de pile fondue. Cette attitude vient rajouter du dégoût à ma tristesse déjà bien installée. Mercredi, la consigne de garder les fenêtres fermées a été donnée via une appli que je ne connaissais pas, c’est une amie habitante de Viviez qui m’en parle ! Après avoir clamé qu’il n’y avait pas de problème. Maintenant, j’ai affaire à des informations contradictoires. >>

Une habitante qui vient de porter plainte

- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

- À tel point que son directeur s’était fâché lors de la commission de suivi de site le 5 décembre 2022 en déclarant « La DREAL attend de la société SNAM un meilleur niveau d’exigence ».

- Journal of Public Health, Aout 2020. Pierre Levasseur

- Organisme national de mesure de la qualité de l’air

- Midi Libre du 9 octobre 2009

- Livre « Et au milieu coule du cadmium » Jean-Louis Calmettes

Ping : Khrys’presso du lundi 15 juillet 2024 – Framablog